沖縄を訪れると、街の至る所でバスケットボールのゴールを目にし、その人気の高さを肌で感じることがあります。では、なぜこれほどまでに沖縄のバスケ文化は深く、そして熱く地域に根付いているのでしょうか。この記事では、単なるスポーツとしてだけではない、沖縄とバスケットボールの歴史的背景から、沖縄県民に根付くバスケ人気の理由を解き明かしていきます。

Bリーグと琉球ゴールデンキングスの存在がもたらした熱狂、そして新たな聖地となった沖縄アリーナと地域活性化の繋がりにも光を当てます。さらに、ストリートバスケと若者文化、沖縄のバスケイベント・大会の活況、観光とバスケ文化の融合という新しい可能性、そして沖縄出身選手の活躍ぶり、さらには熾烈な高校バスケと沖縄の強豪校の現状までを網羅的に解説。この記事を読めば、沖縄バスケの未来と課題を含めた全体像が明確になります。

- 沖縄のバスケットボールが持つ独自の歴史的背景と文化的特徴

- 琉球ゴールデンキングスが県民に与える影響と熱狂的なファン文化

- プロからストリートまで広がるバスケットボールのエコシステム

- バスケットボールが沖縄の経済や観光に与える具体的なインパクト

沖縄のバスケ文化のルーツを探る

- 沖縄とバスケットボールの歴史

- 沖縄県民に根付くバスケ人気の理由

- Bリーグと琉球ゴールデンキングス

- 沖縄出身選手の活躍

- 高校バスケと沖縄の強豪校

沖縄とバスケットボールの歴史

沖縄におけるバスケットボールの歴史は、戦後のアメリカ文化から強い影響を受けて形成されたという点が、他の地域とは一線を画す最大の特徴です。

もちろん、戦前からバスケットボールが全く存在しなかったわけではありません。1908年から1934年にかけて撮影された写真には、首里城内にあった学校で女子生徒がバスケットボールに興じる姿が記録されており、競技自体は早くから導入されていたことがうかがえます。

しかし、今日の熱狂の直接的なルーツは、戦後の米軍統治時代に行われた「琉米親善」と呼ばれるスポーツ交流にあります。1954年、コザ高等学校が嘉手納基地に招かれて行った試合は、沖縄の若者たちが本場アメリカのプレースタイルに直接触れた画期的な出来事でした。体格で劣る沖縄の選手たちが、スピードと技術で対抗しようと工夫を凝らした経験は、現代にまで続く沖縄独自のプレースタイルの礎を築いたと考えられます。

さらに決定的だったのが、米軍基地向けのテレビ放送「6チャンネル」の存在です。本土ではまだテレビが一般的でなかった時代に、沖縄の子どもたちは日常的にNBAの試合を視聴できました。マジック・ジョンソンやマイケル・ジョーダンの華麗なプレーは、彼らにとって最高の教科書となり、基礎練習を重んじる日本の主流とは異なる、創造性や個性を尊重する「遊び」の精神を育んだのです。この歴史的背景こそが、沖縄を唯一無二の「バスケットボール王国」へと押し上げた原動力と言えます。

沖縄県民に根付くバスケ人気の理由

沖縄でバスケットボールがこれほどまでに深く根付いている理由は、前述の通り、戦後の特殊な歴史的背景に起因する部分が大きいです。しかし、それだけが全てではありません。文化として定着し、世代を超えて受け継がれる「幸せな循環」が生まれている点が鍵となります。

文化の継承システム

かつてNBAのプレーをテレビで見て育った世代が、今では指導者や大会の運営者となり、次世代の子どもたちを育成しています。彼らは自らが体験したバスケットボールの「楽しさ」や「創造性」を重視する価値観を、スクールや部活動を通じて直接伝えています。これにより、外部からの情報に依存せずとも、沖縄独自のバスケットボール文化が地域内で再生産され、強化されていく強固なシステムが確立されました。

アイデンティティの象徴として

共同体を重んじる沖縄の文化の中で、バスケットボール、特に琉球ゴールデンキングスの試合は、地域の一体感を醸成する重要な社会的イベントとなっています。チームの勝利は県民全体の喜びとなり、試合会場で一体となって応援する体験は、自らのアイデンティティを再確認し、祝福する儀式のような意味合いを持つのです。沖縄が抱える社会的な課題の中で、バスケットボールの成功は県民に元気と誇りを与える象徴的な存在となっています。これらの要因が複合的に絡み合うことで、バスケットボールは単なる人気スポーツの域を超え、沖縄県民の生活と文化に不可欠な要素として深く根付いているのです。

Bリーグと琉球ゴールデンキングス

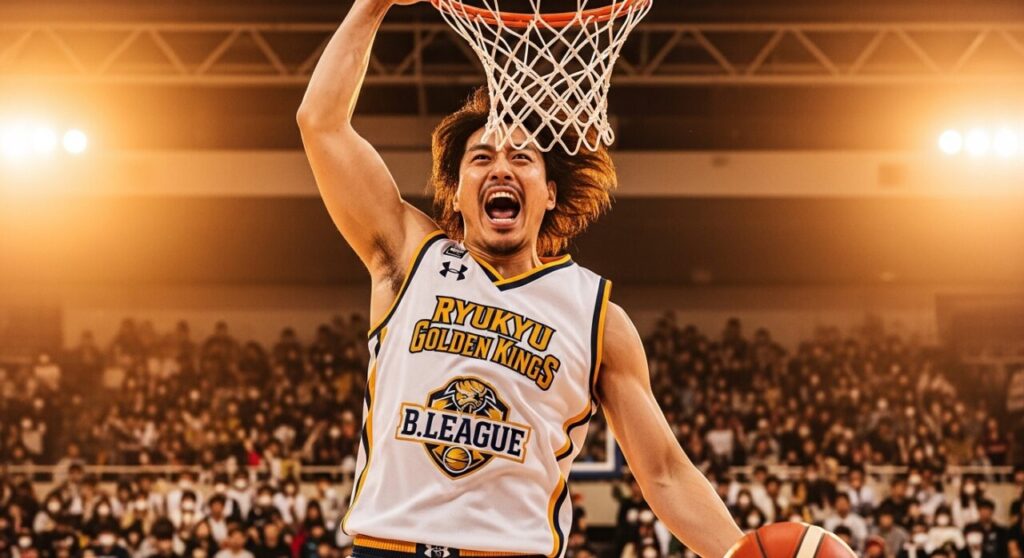

沖縄のバスケットボール文化を語る上で、プロチーム「琉球ゴールデンキングス」の存在は絶対に欠かせません。キングスは単なるスポーツチームではなく、現代沖縄の誇りとアイデンティティを体現する社会的な中心的存在です。

チームの設立は、2006年に始まった「沖縄にプロバスケを!」という県民による署名活動がきっかけでした。1万人以上の願いが集まって誕生したこのチームは、まさに県民の要求から生まれた草の根的な存在と言えます。

その後の歩みは劇的でした。2007-08シーズンにbjリーグへ参入すると、初年度は最下位に終わったものの、翌2008-09シーズンには初優勝を達成。その後もbjリーグで計4度の優勝を果たし、2016年から始まったB.LEAGUEでも強豪として君臨し続けています。そして、2022-23シーズンには、悲願であったB.LEAGUE初制覇を成し遂げました。

| シーズン | リーグ | 主な成績 | 特記事項 |

| 2007-08 | bjリーグ | 西地区5位 | リーグ参入初年度 |

| 2008-09 | bjリーグ | 優勝 | 参入2年目で初優勝 |

| 2011-12 | bjリーグ | 優勝 | 3季ぶり2度目の優勝 |

| 2013-14 | bjリーグ | 優勝 | 2季ぶり3度目の優勝 |

| 2015-16 | bjリーグ | 優勝 | bjリーグ最多4度目の優勝 |

| 2021-22 | B.LEAGUE | 準優勝 | 沖縄アリーナ開業、初のファイナル進出 |

| 2022-23 | B.LEAGUE | 優勝 | B.LEAGUE初優勝 |

| 2023-24 | B.LEAGUE | 準優勝 | 天皇杯初優勝 |

チームが掲げる「沖縄をもっと元気に!」というスローガンは、コート上での勝利だけでなく、地域社会への貢献という強い意志を示しています。この継続的な成功と地域に根差した理念が、県民の熱狂的な支持を生み出し、その応援がさらにチームを強くするという好循環を創り出しているのです。

沖縄出身選手の活躍

沖縄のバスケットボール文化が生み出す土壌は、数多くの個性豊かな選手を輩出してきました。彼らの活躍は、沖縄のプレースタイルの有効性を証明すると同時に、次世代の子どもたちにとって大きな目標となっています。

その象徴的な存在が、並里成選手です。「ファンタジスタ」と称される彼のプレーは、ストリートボールの影響を色濃く受けたトリッキーなボールハンドリングと、誰も予測できないパスが魅力です。彼の創造性あふれるスタイルは、まさに沖縄バスケットボールの自由な精神を体現しています。

一方、琉球ゴールデンキングス一筋でプレーを続ける岸本隆一選手は、沖縄の魂を代表する選手です。勝負どころで次々と決める3ポイントシュートは、多くの試合でチームを勝利に導いてきました。その恐れを知らないメンタリティと地域への忠誠心は、多くのファンの心を掴んでいます。

並里選手のようなクリエイターがディフェンスを崩し、岸本選手のようなフィニッシャーが得点を決める。このような個性の組み合わせは、沖縄のバスケットボールがいかにして体格差を乗り越え、全国の舞台で戦ってきたかを示唆しています。彼らのような選手の活躍がメディアで取り上げられることで、沖縄のバスケットボール文化はさらに注目を集め、その魅力が県外にも伝わっていくのです。

高校バスケと沖縄の強豪校

沖縄のバスケットボール熱は、プロの世界だけでなく、高校バスケにおいても非常に高いレベルで現れています。県内の才能ある選手たちが全国大会出場を目指してしのぎを削る様子は、地域社会全体の大きな関心事です。

県内にはそれぞれ独自の哲学とスタイルを持つ強豪校が数多く存在します。

| 学校名 | 特徴 | 近年の主な実績 |

| 小禄高等学校 | 「走るバスケ」を信条とし、規律を重んじる | 男女ともに県大会での優勝経験多数 |

| 興南高等学校 | 安定した強さを誇る伝統校で、文武両道を掲げる | ウィンターカップ出場など全国での実績豊富 |

| 那覇高等学校 | 粘り強いプレーが持ち味で、OB・OGのサポートも厚い | 全沖縄高校選手権優勝、全国大会出場 |

| 糸満高等学校 | 県内有数のスポーツ校として知られる | 男女ともに県大会上位の常連 |

| 北中城高等学校 | 文武両道の精神で、近年急速に力をつけている | 九州大会出場などの実績あり |

これらの学校が繰り広げる熾烈なライバル関係は、県大会の観客動員数にも表れており、プロの試合に劣らないほどの熱気に包まれます。高校バスケは、沖縄の若き才能が磨かれる重要な坩堝であると同時に、地域のバスケットボール文化の厚みを示すバロメーターでもあるのです。ここで育った選手たちが、大学やプロの舞台、そして指導者として、未来の沖縄バスケットボール界を支えていくことになります。

進化する沖縄のバスケ文化と経済効果

- ストリートバスケと若者文化

- 沖縄のバスケイベント・大会

- 沖縄アリーナと地域活性化

- 観光とバスケ文化の融合

- 沖縄バスケの未来と課題

ストリートバスケと若者文化

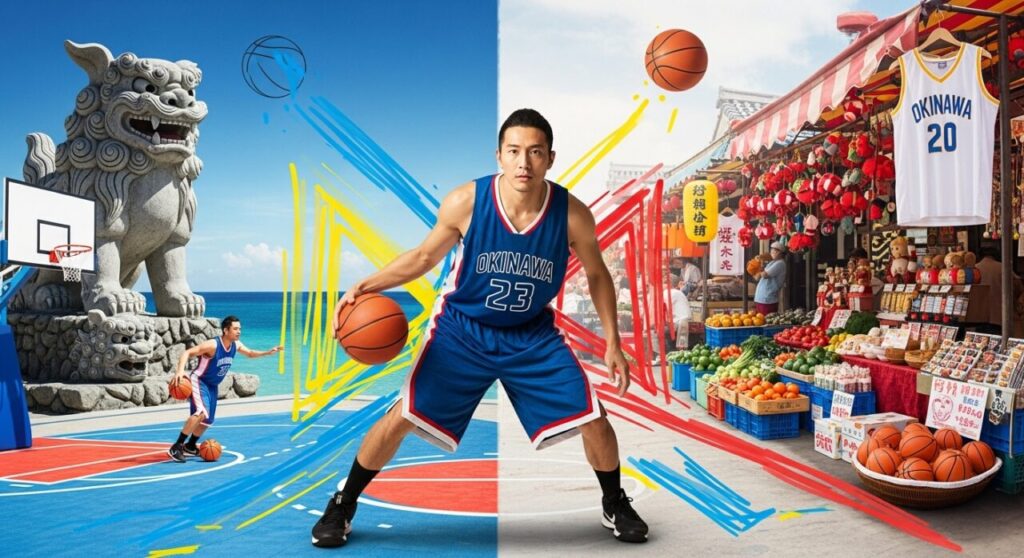

沖縄のバスケットボール文化の根底には、誰もが気軽にボールに触れられる環境があります。その象徴が、公園やビーチに数多く設置されたバスケットゴールです。特に、北谷町にある安良波公園(アラハビーチ)のコートは、沖縄のストリートボールの「聖地」として知られています。

ここでは、年齢や国籍を問わず、その場に集まった人たちでチームを組んでプレーする「ピックアップゲーム」が日常的に行われています。技術を競い合うだけでなく、コミュニケーションの場としても機能しており、沖縄の若者文化の重要なハブとなっているのです。夕暮れのビーチを背景にプレーする光景は、沖縄ならではのバスケットボールカルチャーを色濃く反映しています。

このような日常的なプレーの場に加えて、「THE GATES」や「KOZA FES」といった組織化された3×3(3人制バスケ)のトーナメントも活発に開催されています。ストリートで磨かれた個々のスキルが、より大きなコミュニティイベントへと繋がり、文化全体を活性化させているのです。プロの世界を目指す選手だけでなく、純粋にバスケットボールを楽しむ人々が集うこのストリートの文化が、沖縄のバスケットボールシーンに多様性と深みを与えています。

沖縄のバスケイベント・大会

沖縄では、琉球ゴールデンキングスの公式戦以外にも、年間を通じて様々なレベルのバスケットボールイベントや大会が開催されており、文化の裾野を広げています。

大学バスケのリーグ戦では、応援に沖縄伝統の指笛や民謡が取り入れられるなど、地域色豊かな光景が見られます。また、沖縄県バスケットボール協会が主催する社会人リーグも活発で、高校や大学を卒業した後も多くの人々が生涯スポーツとしてバスケットボールを楽しんでいます。

さらに、未来の才能を育む上で欠かせないのが、ミニバスケットボール連盟の活動です。幼少期から一貫した育成システムが機能しており、才能とバスケットボールへの関心が途切れることのない流れを生み出しています。

近年では、前述の通り、3×3の大会も大きな盛り上がりを見せています。国際的なルールに則った公式大会から、よりカジュアルなストリートイベントまで、その形式は様々です。これらのイベントは、競技者だけでなく観客も一体となって楽しめるエンターテイメント性の高いものが多く、新たなファン層の獲得にも繋がっています。このように、トップレベルから草の根まで、多様な大会が開催されていることが、沖縄のバスケットボール文化をより強固なものにしているのです。

沖縄アリーナと地域活性化

2021年に開業した1万人収容の「沖縄アリーナ」は、沖縄のバスケットボール文化を新たなステージへと引き上げた画期的な施設です。琉球ゴールデンキングスの本拠地であることはもちろん、国際的なスポーツイベントや大型コンサートの誘致も可能な、まさに地域の新たなランドマークと言えます。

このアリーナがもたらす経済効果は絶大です。ある試算によれば、開業から5年間で約310億円、運営が軌道に乗った段階では年間で最大約307億円の経済効果と、約3,200人もの雇用を生み出すとされています。これは、一つのスポーツ施設が地域経済全体にどれほど大きな影響を与えうるかを示す好例です。

アリーナの存在は、単に試合観戦の体験を向上させるだけではありません。最新の設備を備えたアリーナは、キングスの事業収入を大幅に増加させ、それがチーム強化への投資に繋がります。結果として、より魅力的なチームが形成され、さらに多くの観客を惹きつけるという、理想的な好循環が生まれています。

沖縄アリーナは、バスケットボールを核としたエンターテインメントの中心地として、また地域経済を牽引する一大拠点として、沖縄の地域活性化に不可欠な役割を担っているのです。

観光とバスケ文化の融合

沖縄のバスケットボール文化は、今や地域内にとどまらず、県外、さらには国外から人々を惹きつける強力な観光資源へと進化しています。この「スポーツツーリズム」戦略の成功を最も象徴するのが、2023年に沖縄が共催した「FIBAバスケットボールワールドカップ」です。

この世界的なイベントは、沖縄県内におよそ107億円という莫大な経済波及効果をもたらしました。特筆すべきは、延べ約12万6,000人の観客のうち、7万6,000人以上が県外からの来訪者であり、その中には約1万人の海外からの観光客も含まれていた点です。

| 項目 | 数値/金額 |

| 総経済波及効果 | 107.2億円 |

| 総観戦者数(延べ) | 125,852人 |

| – 県外観戦者 | 76,322人 |

| – 海外観戦者 | 10,444人 |

| 主な業種別経済効果 | |

| – 宿泊業 | 17.4億円 |

| – 航空輸送等 | 16.6億円 |

| – 飲食店 | 11.1億円 |

このデータは、バスケットボールというコンテンツが、多くの人々を沖縄へと旅行させる強い動機付けになることを明確に示しています。ワールドカップのような大規模イベントだけでなく、琉球ゴールデンキングスのホームゲーム観戦を目的とした旅行パッケージも人気を集めており、バスケットボールは年間を通じて安定した観光需要を生み出すエンジンとなっています。このように、熱狂的な文化と観光が融合することで、沖縄の地域経済に新たな価値が創出されているのです。

沖縄バスケの未来と課題

世界クラスのアリーナ、熱狂的なファン、成功したプロチーム、そして大規模な国際イベントの開催実績。これらの要素をすべて兼ね備えた沖縄は、アジアにおける随一のバスケットボール拠点となる大きな可能性を秘めています。

未来への展望

今後の具体的な展望としては、NBAのプレシーズンマッチの誘致や、国際的なユース大会の設立などが考えられます。また、キングス自身も東アジアスーパーリーグ(EASL)への参加などを通じて国際的な活動を志向しており、沖縄の名を世界に広める役割が期待されます。スポーツ観戦を目的としたツーリズムをさらに発展させ、トレーニングキャンプの誘致や指導者向けのクリニックを開催することも、新たな交流人口の創出に繋がるでしょう。

向き合うべき課題

一方で、いくつかの課題も存在します。一つは、現在の熱狂を一過性のものにせず、持続可能な文化として次世代に継承していくことです。そのためには、ミニバスや部活動といった育成年代への支援を継続し、指導者の質を高めていく必要があります。また、キングスへの人気集中が進む中で、他の地域スポーツとのバランスをどう取るかという視点も大切になります。バスケットボールを核とした地域開発が、県内全体の発展にどう貢献できるかを、長期的な視点で考えていくことが求められます。

これらの課題に適切に対処しながらそのポテンシャルを最大限に活かすことができれば、バスケットボールは沖縄の未来を形作るための、文化・経済の両面における戦略的な資産となるはずです。

これからの沖縄のバスケ文化の可能性

- 沖縄のバスケ文化は戦後のアメリカ文化の影響から始まった

- 米軍放送「6チャンネル」でのNBA視聴が独自のプレースタイルを形成

- 琉球ゴールデンキングスは1万人超の署名から生まれた県民のチーム

- キングスのB.LEAGUE制覇は沖縄県民に大きな誇りをもたらした

- 「沖縄をもっと元気に!」をスローガンに地域貢献活動も行う

- 並里成選手や岸本隆一選手など個性的な選手を多数輩出

- 高校バスケのレベルは全国的に高く地域全体の関心事となっている

- 北谷町のアラハビーチはストリートボールの聖地として知られる

- 3×3など多様なバスケットボールイベントが年間を通じて開催される

- 沖縄アリーナの開業は文化と経済の両面に大きなインパクトを与えた

- アリーナは年間最大約307億円の経済効果を生むと試算される

- 2023年のW杯共催はスポーツツーリズムの成功事例となった

- W杯の経済効果は約107億円にのぼり多くの観光客を誘致した

- 沖縄はアジアのバスケットボールハブとなる潜在能力を持つ

- 今後の課題は育成年代への継続的な支援と文化の持続可能性