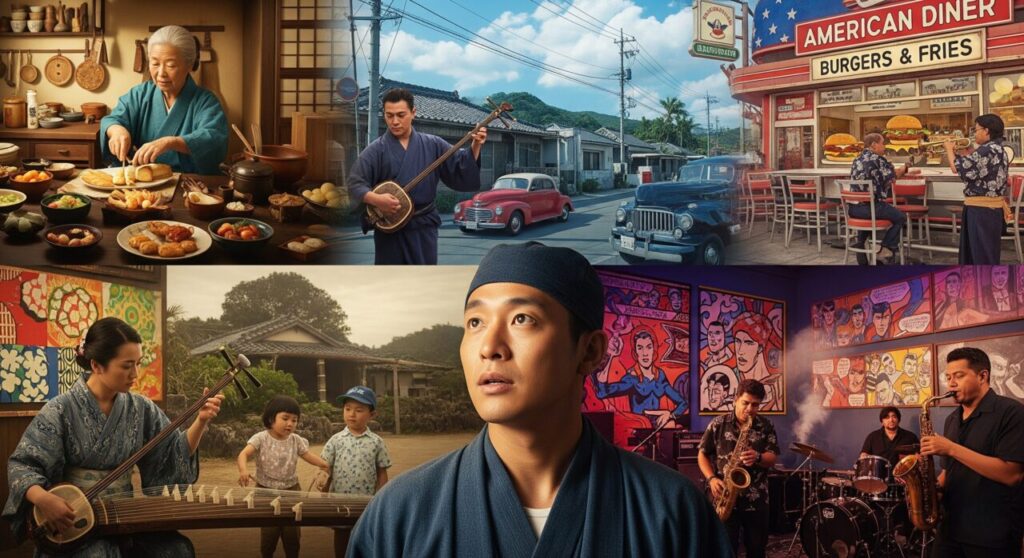

沖縄の独特な文化に触れたとき、どこか異国情緒を感じた経験はありませんか。実は、沖縄文化へのアメリカの影響は、私たちの想像以上に深く、多様な形で日常に溶け込んでいます。戦後沖縄の都市景観とアメリカ建築が織りなす風景から、米軍基地と沖縄文化の関わりの中で生まれた独自のカルチャーまで、その歴史は一言では語れません。

この記事では、沖縄の食文化に広がったアメリカ風味の代表格であるソウルフードや、アメリカ音楽が沖縄に与えた影響によって誕生したオキナワン・ロックの物語を紐解きます。また、ファッションとライフスタイルの変化、英語と沖縄方言の共存といった言語的側面、そして映画やテレビを通じたアメリカ文化の浸透にも光を当てます。

さらに、米軍家族との交流と地域社会が育んだ関係性や、現代の沖縄の若者文化とアメリカンカルチャーの結びつきにも注目し、グローバル化と沖縄独自文化の再評価という視点から、その複雑で魅力的な関係性を多角的に解説していきます。

- 沖縄とアメリカの歴史的な関わりが文化に与えた根本的な影響

- 食や音楽、建築など日常に溶け込むアメリカ文化の具体例

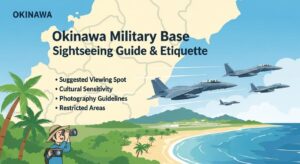

- 米軍基地がもたらす社会的影響と文化形成の二面性

- 現代沖縄におけるアメリカ文化の受容と独自のアイデンティティ

歴史が語る沖縄文化へのアメリカの影響

- 米軍基地と沖縄文化の関わり

- 戦後沖縄の都市景観とアメリカ建築

- アメリカ音楽が沖縄に与えた影響

- 英語と沖縄方言の共存とは

- 米軍家族との交流と地域社会

米軍基地と沖縄文化の関わり

沖縄文化と米軍基地は、切っても切れない複雑な関係にあります。戦後、沖縄がアメリカの統治下に置かれた「アメリカ世」と呼ばれる時代から、米軍基地は沖縄の社会、経済、そして文化の形成に決定的な影響を与え続けてきました。

まず、基地は経済的な側面で大きな存在感を持っていました。戦後の沖縄では、産業基盤が破壊された中で、基地での労働や米軍人向けのサービス業が多くの人々の生活を支える手段となります。しかし、その一方で、広大な土地が基地として接収され、沖縄の経済が基地に依存する構造を生み出す原因にもなりました。現在では、観光業などの発展により基地への経済的依存度は大きく低下していますが、基地の存在がなければ、その土地をより有効に活用できたのではないかという「機会費用」の視点も指摘されています。

文化的な側面では、基地はアメリカ文化が沖縄に流入する主要な窓口となりました。基地の門前町では、米兵を相手にする飲食店やライブハウスが栄え、そこから新しい食文化や音楽が生まれていきます。ただ、これは単なる文化の同化ではありませんでした。沖縄の人々は、流入するアメリカ文化を主体的に受け入れ、自分たちの伝統と混ぜ合わせることで、全く新しい「チャンプルー文化」を創造したのです。このように、米軍基地は経済的なエンジンと社会的な負担という二面性を持つと同時に、沖縄独自の文化が生まれる土壌ともなった、非常に両義的な存在であると言えます。

戦後沖縄の都市景観とアメリカ建築

戦後の沖縄の風景は、アメリカ建築の影響を色濃く受けて形成されました。特に象徴的なのが、米軍人やその家族のために建設された「外人住宅」または「米軍ハウス」と呼ばれるコンクリート造りの平屋建て住宅です。

これらの住宅は、台風が多い沖縄の気候に適した頑丈なコンクリート構造、広々とした間取り、そして芝生の庭といった、アメリカ郊外住宅の様式を特徴としています。伝統的な日本の木造家屋とは全く異なるその佇まいは、沖縄の街並みに独特の景観を生み出しました。当初は占領の象徴と見なされることもありましたが、時を経て、その価値は再発見されることになります。

例えば、浦添市の「港川ステイツサイドタウン」は、古い外人住宅群をリノベーションし、おしゃれなカフェや雑貨店が軒を連ねる人気の商業エリアへと生まれ変わりました。レトロでありながらモダンなミッドセンチュリーの雰囲気は、若い世代や観光客を惹きつける新たな魅力となっています。これは、過去の遺産を現代の感性で再解釈し、自らの文化として取り込む創造的な行為と言えるでしょう。

一方で、北谷町の「美浜アメリカンビビレッジ」は、より直接的にアメリカのイメージを商業化した例です。ここは、返還された米軍基地の跡地に建設され、カラフルな建物や観覧車、シネマコンプレックスが立ち並ぶテーマパークのような空間が広がっています。このように、戦後のアメリカ建築は、単なる建造物としてだけでなく、沖縄の都市景観やライフスタイル、そして新たな文化発信の拠点として、今なお大きな影響を与え続けているのです。

アメリカ音楽が沖縄に与えた影響

アメリカ音楽は、戦後沖縄の音楽シーンに革命的な変化をもたらし、「オキナワン・ロック」という唯一無二のジャンルを誕生させました。その中心地となったのが、嘉手納基地の門前町として栄えたコザ(現在の沖縄市)です。

当時、コザには米兵向けのクラブやライブハウスが数多く存在し、そこでは本場アメリカの最新音楽、特にジャズやブルース、そしてハードロックなどが日常的に演奏されていました。米兵という耳の肥えた客層を満足させるため、沖縄のミュージシャンたちは、極めて高い演奏技術を身につけることを要求されたのです。その結果、当時の沖縄のバンドは、本土のトップバンドを凌駕するほどの腕前を持つと言われるほどにレベルアップしました。

しかし、彼らは単にアメリカの音楽を模倣するだけではありませんでした。卓越した演奏技術をベースに、沖縄古来の五音音階(琉球音階)や島の言葉(ウチナーグチ)、そして民謡に込められた魂を、西洋のロックサウンドと融合させ始めます。「紫」や「コンディション・グリーン」といった伝説的なバンドは、まさにその象G徴です。彼らの音楽は、ロックの激しさと琉球の魂がぶつかり合って生まれた、まさしく「チャンプルー」の精神を体現したものでした。

このように、アメリカ音楽との出会いは、沖縄のミュージシャンにとって厳しい試練であると同時に、自らのアイデンティティを見つめ直し、新たな音楽的表現を生み出すための強力な触媒となったのです。

英語と沖縄方言の共存とは

アメリカ統治時代、そして現在に至るまでの基地との隣接生活は、沖縄の言語にもユニークな影響を与えました。沖縄県民とアメリカ人が日常的に濃密な接触を続けた結果、「ウチナー・イングリッシュ」と呼ばれる、日本語(ウチナーヤマトグチ)と英語が混ざり合った独特のピジン言語が生まれたのです。

これは、意思疎通を図る必要性から自然発生的に生まれた言語形式と考えられます。例えば、アメリカ英語の弾き音(flap T)の影響を受け、「ice water」を日本語のラ行に近い音で「アイスワーラー」と発音するような例は、その典型です。また、日常会話の中に英単語がごく自然に混ざることも珍しくありませんでした。

現在では、流暢なウチナー・イングリッシュを話す人は少なくなりました。しかし、その名残は今も沖縄の言葉の中に息づいています。方言の中に定着した英単語や、独特のイントネーションに、かつての言語的接触の痕跡を見出すことができます。

言語接触がもたらした文化的影響

ウチナー・イングリッシュの存在は、単なる言語的な現象に留まりません。それは、異文化と対峙しながらも、それを排除するのではなく、柔軟に取り入れてきた沖縄の文化的なしなやかさを示しています。言葉は文化の根幹をなす要素であり、英語と沖縄方言の共存は、沖縄の人々がアメリカ文化とどのように向き合い、独自のコミュニケーションスタイルを築いてきたかを物語る貴重な証拠と言えるでしょう。異文化との間に生まれたこのハイブリッドな言語は、沖縄のチャンプルー文化を象徴する一つの側面なのです。

米軍家族との交流と地域社会

米軍基地の存在は、事件や事故、騒音といった負の側面が強調されがちですが、一方で、米軍人とその家族(軍属)との個人的な交流が、地域社会に異なる種類の影響を与えてきたことも事実です。

基地の外、いわゆる「オフベース」に住む米軍人家族は、地域住民と隣人として日常的に顔を合わせることになります。これにより、学校や地域のイベント、商業施設などを通じて、草の根レベルでの文化交流が生まれる機会がありました。子どもたちが同じ学校に通い、共に遊ぶ中で、自然な形で異文化理解が育まれるケースも少なくありません。

また、基地内で開催されるフリーマーケットやフェスティバルなどのオープンイベントは、多くの沖縄県民がアメリカの文化や雰囲気に直接触れる機会を提供してきました。これらの交流は、メディアを通じて描かれる「基地」という大きな枠組みとは異なる、個人対個人の人間的な関係性を築くきっかけとなり得ます。

ただし、こうした交流が常に円滑に進むわけではない点には注意が必要です。言葉の壁や文化的な習慣の違いによる誤解が生じることもあります。さらに、日米地位協定に起因する問題など、より大きな政治的・社会的な緊張関係が、個人の交流に影を落とすことも否定できません。

したがって、米軍家族との交流は、地域社会に文化的な豊かさや多様性をもたらす可能性がある一方で、基地問題という根深い課題と常に隣り合わせにある、複雑な側面を持っていると考えられます。

日常に息づく沖縄文化へのアメリカの影響

- 沖縄の食文化に広がったアメリカ風味

- ファッションとライフスタイルの変化

- 映画やテレビを通じたアメリカ文化の浸透

- 沖縄の若者文化とアメリカンカルチャー

- グローバル化と沖縄独自文化の再評価

- 総括:沖縄文化へのアメリカの影響

沖縄の食文化に広がったアメリカ風味

沖縄の食文化ほど、アメリカの影響を巧みに取り入れ、独自の発展を遂げた分野はないかもしれません。戦後の食糧難の時代から現代に至るまで、アメリカからもたらされた食材や食習慣は、沖縄の食卓に深く根付き、新たなソウルフードを生み出してきました。

その代表格が、缶詰のポークランチョンミート(SPAM)です。米軍からの配給品であったこの食材は、当初は生きるための代替品でしたが、やがてゴーヤーチャンプルーの具材として欠かせないものとなり、今日では「ポークたまごおにぎり」として県民食の地位を確立しています。

このチャンプルー精神を最も象徴するのが、沖縄発祥の「タコライス」でしょう。これはアメリカから直接持ち込まれた料理ではありません。1980年代に米軍基地キャンプ・ハンセンのゲート前にあった飲食店の主人が、安くてボリュームのある食事を求める米兵のために、メキシコ料理のタコスの具をご飯の上に乗せるというアイデアで考案したものです。米兵の味覚と日本の米飯文化が見事に融合したこの一皿は、今や沖縄を代表するソウルフードとして全国に知られています。

さらに、日本初のファストフード店として沖縄に上陸したA&Wレストランは、県民から「エンダー」の愛称で親しまれ、単なるチェーン店を超えた文化的アイコンとなっています。また、飲んだ後の「締め」にラーメンではなくステーキを食べるという独特の文化も、アメリカ統治時代に由来するものです。これらの事例から、沖縄の人々がアメリカの食文化を単に受け入れるだけでなく、自らの生活様式に合わせて創造的に変容させてきたことが分かります。

ファッションとライフスタイルの変化

アメリカ文化は、沖縄の人々のファッションやライフスタイルにも大きな変化をもたらしました。特に、米軍基地から放出される古着(ミリタリーサープラス)は、沖縄の若者ファッションに独自の世界観を築く上で重要な役割を果たしました。

1980年代から90年代にかけて、軍払い下げ品を扱う店は、手頃な価格で丈夫なアメリカ製の衣類を手に入れることができる場所として若者たちに人気を博します。Tシャツやジーンズ、ミリタリージャケットといったアイテムは、アメリカのカジュアルファッションの象徴であり、それらを着こなすことが一種のステータスとなりました。これは、単にアメリカの流行を追うだけでなく、古着という一点物の中から自分らしいスタイルを見つけ出すという、創造的なファッション文化の始まりでもありました。現在でも、沖縄にはヴィンテージ古着を扱う個性的な店が多く、その文化は脈々と受け継がれています。

ライフスタイルの面では、アメリカ的な合理性や個人を尊重する考え方が、少しずつ沖縄社会に浸透していきました。広々とした間取りの外人住宅に象徴されるような、プライベートな空間を重視する住環境の考え方もその一つです。また、週末に家族や友人とバーベキューを楽しむといったレジャー文化も、アメリカのライフスタイルの影響を色濃く受けていると言えるでしょう。

もちろん、沖縄古来の「ゆいまーる(助け合い)」の精神が失われたわけではありません。伝統的な共同体の価値観を大切にしながらも、アメリカ的な個人主義やライフスタイルを柔軟に取り入れることで、沖縄は独自の生活様式を築き上げてきたのです。

映画やテレビを通じたアメリカ文化の浸透

映画やテレビといったメディアは、アメリカの文化や価値観が沖縄の家庭に直接届くための強力なパイプとなりました。アメリカ統治時代、沖縄には米軍放送(AFN – American Forces Network)が存在し、英語のテレビ番組やラジオ放送が流れていました。

これにより、沖縄の人々は、日本本土よりも早く、アメリカの最新のドラマ、映画、音楽、そしてライフスタイルにリアルタイムで触れることができました。当時の子どもたちは、アメリカのアニメやコメディ番組を見て育ち、若者たちはハリウッドスターのファッションや振る舞いに憧れを抱いたのです。これは、日常生活の中にアメリカ的な価値観や美意識が自然に染み込んでいくプロセスでした。

また、沖縄が日本に復帰した後も、その地理的な近さや歴史的経緯から、アメリカのポップカルチャーに対する親和性は高く保たれました。特に、沖縄の風景が舞台となったアメリカ映画や、沖縄出身のアーティストがアメリカの音楽に影響を受けて活躍する姿は、沖縄県民にとって特別な意味を持ちます。

一方で、メディアを通じて流入する情報は、常にアメリカの理想的な側面を映し出すものでした。映画やドラマで描かれる豊かで自由なアメリカ像と、基地問題などで直面する現実のアメリカとの間には、大きなギャップが存在します。このギャップこそが、沖縄の人々がアメリカに対して抱く、憧れと反発が入り混じった複雑な感情の源泉の一つとなっているのかもしれません。

沖縄の若者文化とアメリカンカルチャー

現代の沖縄の若者文化にとって、アメリカンカルチャーは非常に身近で魅力的な要素であり続けています。ただし、その受け入れられ方は、アメリカ統治時代を経験した世代とは異なり、より脱政治化されたライフスタイルや美意識として消費される傾向にあります。

ファッションと音楽

前述の通り、ヴィンテージの古着ファッションは、今なお若者たちの間で人気です。ミリタリージャケットやバンドTシャツなどを、現代的なアイテムと組み合わせるスタイルは、沖縄のストリートファッションの定番の一つとなっています。また、音楽においても、ヒップホップやR&Bといったアメリカ発のジャンルは根強い人気を誇り、地元のアーティストたちが独自の解釈で昇華させています。

消費文化の象徴

北谷町のアメリカンビレッジは、まさに現代の若者文化とアメリカンカルチャーの結節点と言えるでしょう。カラフルな建物が並び、アメリカンダイナーや輸入雑貨店が軒を連ねるこの場所は、テーマパーク的に構築された「アメリカ」です。若者たちはここで、かつての政治的・軍事的な文脈から切り離された、消費と娯楽の対象としてのアメリカ的な雰囲気を楽しんでいます。

このように、若い世代にとって「アメリカ的なもの」は、占領の記憶としてではなく、グローバルな消費文化の一部として、スタイリッシュでおしゃれな選択肢の一つとして受容されています。この意識の変化は、沖縄社会における世代間の「基地意識」のギャップを生み出す一因ともなっており、今後の沖縄のアイデンティティ形成に新たな視点をもたらしています。

グローバル化と沖縄独自文化の再評価

アメリカ文化との長年にわたる接触は、グローバル化の波が本格的に到来する以前から、沖縄を異文化との共存という現実に直面させてきました。この経験は、皮肉にも、沖縄の人々が自らの独自文化とは何かを深く問い直し、その価値を再評価するきっかけを与えたと考えられます。

アメリカという強大な文化と日常的に向き合う中で、「自分たちは日本人であると同時に、本土の人間とは違う何かを持っている」という意識、すなわち「沖縄人(ウチナーンチュ)」としてのアイデンティティが強く育まれました。アメリカが統治の手段として沖縄文化の独自性を強調した政策も、結果的にこのアイデンティティを強化する方向に作用したのです。

近年、グローバル化が加速する中で、世界中の文化が均質化する危険性が指摘されています。しかし、沖縄では、アメリカ文化を一方的に受け入れるのではなく、それを自らの文化に取り込み変容させる「チャンプルー」の精神が根付いています。タコライスやオキナワン・ロックがその好例です。

この力強い文化の生命力は、現代においてますます重要性を増しています。グローバルな文化の流れに乗りながらも、ローカルな伝統や価値観を見失わない。沖縄の経験は、多様な文化が共存する未来の社会において、自分たちのアイデンティティをいかにして保ち、発展させていくかという普遍的な課題に対する、一つの示唆を与えてくれるのかもしれません。アメリカとの複雑な関係史を通じて培われたこの力こそが、これからの沖縄文化の最も大きな強みとなるでしょう。

総括:沖縄文化へのアメリカの影響

この記事で解説してきた、沖縄文化へのアメリカの影響に関する重要なポイントを以下にまとめます。

- 沖縄の現代史はアメリカの直接統治という特異な経験を持つ

- 文化の単純な同化ではなく交渉、適応、抵抗が織りなすプロセス

- 外部の影響を取り込み変容させる「チャンプルー」が文化の根幹

- 米軍基地は経済的・社会的な影響と文化流入の窓口の二面性を持つ

- 経済的な基地依存度は近年約5%台まで大幅に低下している

- 基地跡地の再開発は元の基地経済を大きく上回る効果を生む

- 騒音、事件・事故、環境汚染は今なお続く深刻な社会問題

- ポークランチョンミートやタコライスはアメリカ由来の食文化の代表例

- 飲みの締めにステーキを食べる独自の習慣もアメリカ統治時代に由来

- コザを中心に米兵向け演奏から「オキナワン・ロック」が誕生

- 「外人住宅」は戦後の沖縄の都市景観に大きな影響を与えた

- 古い外人住宅がおしゃれな商業エリアとして再生される事例もある

- 「ウチナー・イングリッシュ」という独自のピジン言語が生まれた

- 若い世代はアメリカ文化を脱政治化されたライフスタイルとして受容

- アメリカとの接触が「沖縄人」としてのアイデンティティを強化した側面がある