「仲村渠(なかんだかり)」「瑞慶覧(ずけらん)」、沖縄で出会う名字の読み方に戸惑った経験はありませんか。沖縄の名字が難読すぎる件について、不思議に思ったことがある方も多いはずです。本土では見かけない沖縄の苗字は、なぜこれほどまでに独特なのでしょうか。

実は、漢字と読みが一致しない沖縄の名字も多く、その難読な理由を探っていくと、かつての琉球王朝の関係や、沖縄の名字と方言の深い関係がはっきりと見えてきます。この記事では、思わず誰かに出題したくなる難読名字ランキングや、覚えるのも一苦労な読めない名字一覧、そしてあなたの知識を試す沖縄名字クイズ!読めたらすごい、といった具体的な例を豊富に紹介します。

多くの人が抱く、特有の名字の由来とは?という根源的な疑問に対し、沖縄が歩んできた歴史的背景から丁寧に解説を進めます。また、沖縄出身者なら深く頷いてしまうような、難読名字あるある〜沖縄編〜にも触れながら、その魅力と背景に迫ります。

- 沖縄の代表的な難読名字の具体例

- 名字が難読である歴史的・言語的な理由

- 琉球王国時代からの名字の成り立ちと文化

- 本土の名字との根本的な違い

まずは挑戦!沖縄の名字が難読すぎる件

- 本土では見かけない沖縄の苗字

- 衝撃の難読名字ランキングTOP5

- まだまだある!読めない名字一覧

- あなたは読める?沖縄名字クイズ!読めたらすごい

- 思わず共感?難読名字あるある〜沖縄編〜

本土では見かけない沖縄の苗字

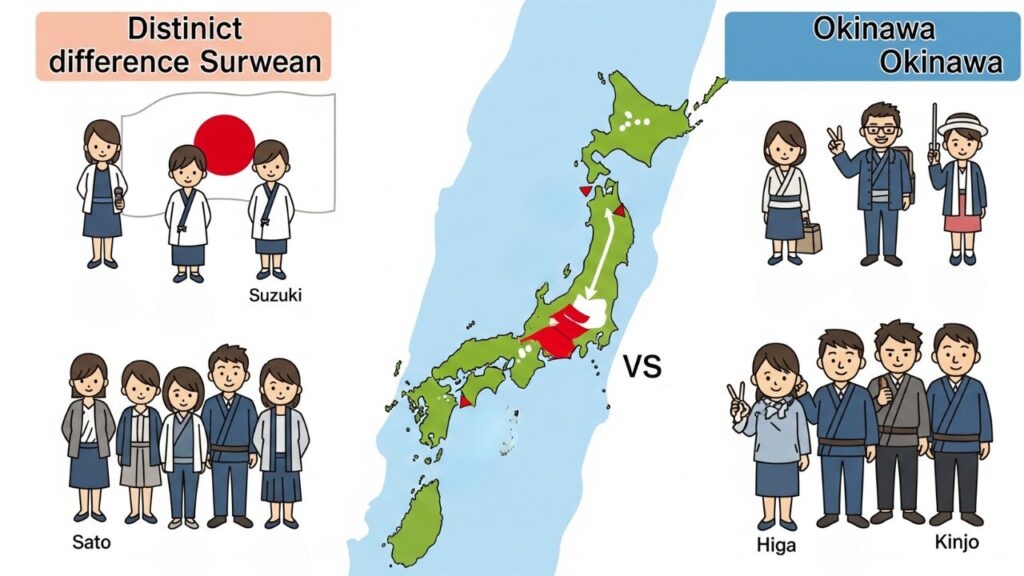

沖縄の名字の世界に足を踏み入れて最初に気づくのは、本土(ヤマト)で一般的な名字がほとんど見られないという事実です。これは、両者が異なる姓名文化圏に属していることを示す、何よりの証拠と考えられます。

例えば、日本の名字ランキングで常に上位を占める「佐藤」や「鈴木」、「高橋」といった名字は、沖縄県のランキングではほとんど姿を見せません。代わりに、沖縄で最も多い名字は「比嘉(ひが)」であり、続いて「金城(きんじょう)」、「大城(おおしろ)」が上位を独占しています。この統計的な断絶は、沖縄の名字が本土とは全く異なる歴史的経緯で形成されたことを物語っているのです。

この背景には、1879年の琉球処分(沖縄県の設置)後に、多くの平民が新たに名字を持つことになった歴史が関係しています。その際、人々は自らが住む集落(地名)を名字として届け出ました。このため、沖縄の名字の約9割は地名に由来すると言われており、名字を聞けばその人の出身地域がある程度推測できるほど、土地との結びつきが強い文化が形成されたのです。

したがって、本土で見慣れた名字が少ないのは、沖縄が独自の歴史と文化の中で、地理的景観を人々のアイデンティティに転写する形で名字を創り上げてきたから、と言えるでしょう。

衝撃の難読名字ランキングTOP5

沖縄の名字には、標準的な日本語の知識だけでは到底読むことができないものが数多く存在します。ここでは、特に難易度が高いとされる名字をランキング形式でご紹介します。これらの名字の背景には、沖縄の言語や歴史が深く関わっています。

| 順位 | 漢字 | 読み |

| 1位 | 保栄茂 | びん |

| 2位 | 仲村渠 | なかんだかり |

| 3位 | 瑞慶覧 | ずけらん |

| 4位 | 東江 | あがりえ |

| 5位 | 喜屋武 | きゃん |

1位の「保栄茂(びん)」は、その音の劇的な変化から最も難解な名字の一つとされます。これは、元々の地名の読み「ぼえも」が、琉球語の音韻法則に従って変化し、極端に圧縮された結果です。二重母音が変化し、語尾が撥音化(「ん」の音になる)する現象は、古代の言語の響きを今に伝える貴重な例です。

2位の「仲村渠(なかんだかり)」は、「中央の田んぼの溝」という意味を持つ地名に由来します。特筆すべきは「渠」の字で、通常「きょ」と読むこの漢字を「かり」という音を当てるために使用しています。これは、意味よりも音を重視する沖縄の当て字文化の典型と言えます。

3位の「瑞慶覧(ずけらん)」は、縁起の良い漢字を並べた当て字の代表格です。「瑞(めでたいしるし)」や「慶(よろこび)」といった漢字の意味と、「ずけらん」という読み方の間には直接的な関係がありません。音の響きに対して、後から美しい漢字を当てはめたのです。このように、一つ一つの難読名字が、沖縄独自の言語的、歴史的背景を背負っていることが分かります。

まだまだある!読めない名字一覧

ランキングで紹介した名字は氷山の一角に過ぎません。沖縄には、まだまだ多くの難読名字が存在します。これらは主に、琉球語の読み方、地形や職業に由来するもの、そして音を借りた当て字の3つのパターンに分類できます。

地形や方角に由来する名字

沖縄では、自然や方角を表す言葉に琉球語独自の読み方が適用されるため、難読名字が生まれやすくなりました。

- 西銘(にしめ): 「西」を「にし」と読むのは、沖縄では「北」の方角を指します。

- 西原(いりばる): 「西」を太陽が「入る」方角として「いり」と読みます。「原」は「はら」ではなく「ばる」と読むのが沖縄風です。

- 我如古(がねこ): 地名に由来し、音に対して縁起の良い「我」「如」「古」の漢字が当てられました。

- 饒平名(よへな): こちらも地名由来の当て字で、「豊かさ」を意味する瑞祥的な漢字が選ばれています。

職業に由来する名字

数は多くありませんが、特定の職業が集まっていた集落の名が名字になった例もあります。

- 大工廻(だくじゃく、たくえ): 大工職人が住んでいた地域に由来します。「だいく」という音が「だくじゃく」へと大きく変化している点が特徴です。

これらの名字の読み方を推測するのは非常に困難ですが、その一つ一つに沖縄の土地の記憶や人々の暮らしの歴史が刻まれていると考えると、非常に興味深いものに感じられます。

あなたは読める?沖縄名字クイズ!読めたらすごい

ここで、沖縄の名字に関する知識を試すクイズを出題します。これまでに紹介したヒントを元に、ぜひ挑戦してみてください。全問正解できたら、かなりの沖縄通と言えるかもしれません。

第1問 「平安座」 これは何と読むでしょうか?

答え:へんざ

うるま市にある地名に由来します。「平」を「へ」、「安」を「ん」、「座」を「ざ」と読むのは、予備知識なしでは極めて難しいでしょう。

第2問 「渡久地」 これは何と読むでしょうか?

答え:とぐち

「渡」を「と」、「久」を「ぐ」と読むパターンです。沖縄の名字では「久」を「ぐ」と読む例が時々見られます(例:渡久山(とくやま))。

第3問 「為那都」 これは何と読むでしょうか?

答え:いなと

一見すると人名のようにも見えますが、これも名字です。琉球語の音に、意味を考えずに漢字を当てた典型的な例の一つです。

第4問 「謝花」 これは何と読むでしょうか?

答え:じゃはな

上の字を音読み(謝→ジャ)、下の字を訓読み(花→はな)で読む、いわゆる「重箱読み」の一種です。沖縄の名字には、このような変則的な読み方がしばしば見られます。

これらのクイズを通して、沖縄の名字がいかにヤマトの常識から離れているかがお分かりいただけたのではないでしょうか。

思わず共感?難読名字あるある〜沖縄編〜

ユニークで難解な名字を持つことは、沖縄の人々(ウチナーンチュ)にとって、時に誇りであり、時に悩みの種にもなります。沖縄県外で生活する際には、特有の「あるある」な体験をすることが少なくありません。

日常的な誤読と説明の繰り返し

最も多いのが、名前を正しく読んでもらえないという経験です。病院の待合室や役所などで名前を呼ばれる際、全く違う読み方をされたり、何度も聞き返されたりするのは日常茶飯事です。そのたびに、正しい読み方や、時には名字の由来まで説明する必要に迫られることがあります。

アイデンティティの象徴としての側面

一方で、この難読性や独自性は、沖縄人としてのアイデンティティを強く意識させるきっかけにもなります。本土で同じ沖縄出身者に会った際、名字を名乗るだけで一気に親近感が湧き、共通のルーツを持つ仲間としての連帯感が生まれるのです。名字が、いわば「ウチナーンチュの証」のような役割を果たすことがあります。

注意点やデメリット

実用的なデメリットとして、各種の書類登録やオンラインサービスで、読み方のフリガナがシステム的にエラーと判定されてしまうケースも報告されています。また、電話口で名前を伝える際に、漢字を一つ一つ説明しなければならず、時間がかかってしまうという不便さもあります。

このように、沖縄の難読名字は、単に「珍しい」というだけでなく、それを持つ人々の生活やアイデンティティにまで深く影響を与えています。不便さを感じつつも、多くの人は自らのルーツを示す名字に愛着と誇りを持っているのです。

歴史から解明!沖縄の名字が難読すぎる件

- そもそも特有の名字の由来とは?

- 難読な理由は琉球王朝の関係にあった

- 沖縄の名字と方言の深い関係

- 漢字と読みが一致しない沖縄の名字

- まとめ:沖縄の名字が難読すぎる件の真相

そもそも特有の名字の由来とは?

沖縄の名字がなぜこれほど特有なのか、その根源を探ると、大きく分けて3つの歴史的な出来事が浮かび上がってきます。これらの要因が複雑に絡み合い、現在の難読な名字群を形成しました。

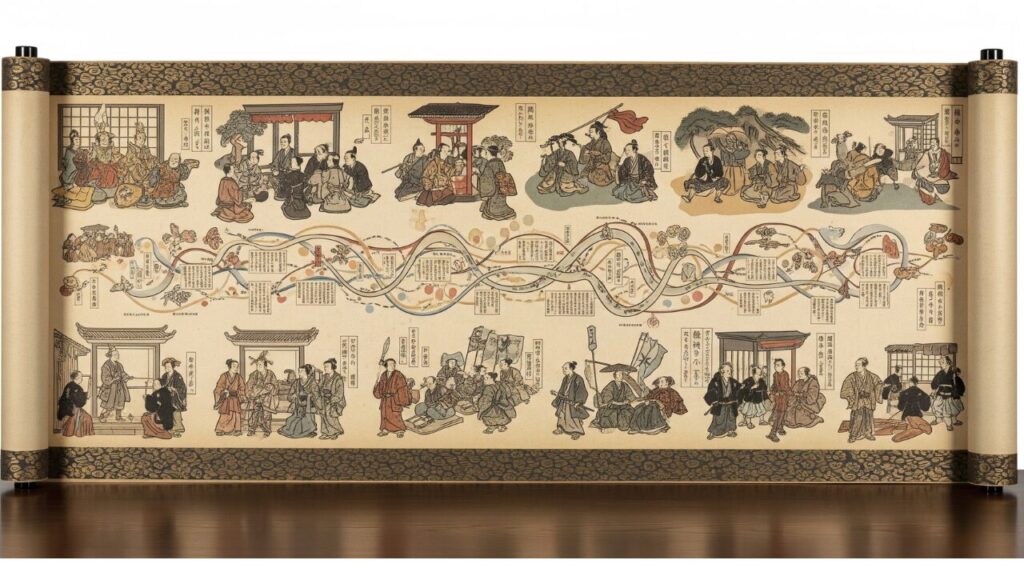

第一に、琉球王国時代の独特な姓名制度が挙げられます。当時、支配階級であった士族は、現代の私たちが持つような固定的な名字を持っていませんでした。彼らは相手や状況に応じて複数の名前を使い分ける、多層的な文化の中に生きていたのです。

第二の要因は、1609年の薩摩藩による琉球侵攻後の政治的干渉です。薩摩藩は、琉球が日本化することを防ぎ、異国としての体裁を保たせることで、中国との貿易を維持しようとしました。その一環として「大和めきたる名字(ヤマト風の名字)の禁止」を通達し、意図的に本土とは異なる名字形態を発達させたのです。これが、沖縄で三文字姓が多い理由の一つになっています。

そして第三に、1879年の廃藩置県(琉球処分)後の「創姓」が決定的な影響を与えました。明治政府の「平民苗字必称義務令」により、それまで公的な名字を持たなかった平民を含む全県民が、新たに名字を名乗ることになりました。このとき、多くの人々が自分の住む村や集落の名前(地名)を名字として採用したのです。

これらのことから、沖縄の名字の由来は単一ではなく、琉球王国時代の伝統、薩摩による政治的介入、そして明治期の近代化という、重層的な歴史が刻み込まれた結果であると考えられます。

難読な理由は琉球王朝の関係にあった

沖縄の名字の難読性を理解する上で、琉球王国時代の士族が持っていた複雑な姓名制度を知ることが鍵となります。彼らは、現代の日本人が持つ「姓」と「名」という単純な構造ではなく、複数の名前を巧みに使い分けていました。

唐名(からな)

これは、中国(当時は明や清)との冊封・朝貢関係の中で使用された、中国風の姓名です。公文書や外交儀礼の場で用いられ、琉球が東アジアの国際秩序に組み込まれていたことを示しています。例えば、尚氏(王家)や毛氏、馬氏といった一字姓がこれにあたります。

家名(かめい/ヤーヌナー)

采地(領地)として与えられた地名を名乗るもので、これが本土の「名字」に最も近い概念でした。しかし、これは固定的ではなく、出世して領地が変われば家名も変わるという流動的なものでした。

名乗(なのり)

日本風の名前で、主に薩摩藩などヤマトとの交渉の際に用いられました。この名乗の最初の文字は「名乗頭(なのりがしら)」と呼ばれ、同じ唐名を持つ氏族であることを示す重要な目印でした。例えば、王家である尚氏は「朝」を名乗頭とし、親子兄弟はみな「朝」で始まる名乗を持っていました。

このように、一人の士族が「向象賢・羽地按司朝秀」のように、唐名(向象賢)、家名(羽地)、位階(按司)、名乗(朝秀)を併せ持っていました。この複雑な体系が、後の名字形成に影響を与え、地名由来の家名が名字の基礎となりつつも、単純なものにはならなかった背景となっているのです。

沖縄の名字と方言の深い関係

沖縄の名字の読み方が難しい最大の理由は、その音の基準が標準語(ヤマトグチ)ではなく、沖縄の言葉(ウチナーグチ)にあるからです。ヤマトの漢字の知識で読もうとすることが、混乱を引き起こす元凶と言えます。琉球語の音韻体系には、標準語と異なるいくつかの法則性が見られます。

母音の変化

琉球語では、標準語の母音が特定のかたちに変化する傾向があります。

- 「e」の音は「i」に変化しやすい(例:舟 /hune/ → フニ /huni/)

- 「o」の音は「u」に変化しやすい(例:雲 /kumo/ → クム /kumu/)

- 「ae」のような二重母音は「ee」や「ii」に変化する(例:前 /mae/ → メー /mee/)

「保栄茂(びん)」という極端な例も、元々の「ぼえも」という読みの母音 /oe/ が /i/ に変化し、さらに音が圧縮された結果と説明できます。

特殊な方角の読み方

方角を表す言葉は、太陽の運行に基づいた琉球語独自のものが使われ、これらが地名や名字に頻繁に登場します。

- 東(あがり): 太陽が「上がる」方角

- 西(いり): 太陽が「入る」方角

- 南(ふぇー、はえ): 南風を「はえ」と呼んだことに由来

- 北(にし): 「きた」ではなく「にし」と読む

このため、「東江」は「ひがしえ」ではなく「あがりえ」、「西原」は「にしはら」ではなく「いりばる」となるのです。これらの言語的な背景を知ることが、難読名字を解読する第一歩となります。

漢字と読みが一致しない沖縄の名字

沖縄の名字における漢字の使われ方は、本土の常識とは大きく異なります。それは、漢字が持つ本来の意味(表意性)よりも、音を表現するための道具(表音性)として使われることが非常に多いからです。この「音>意味」という漢字使用の原則が、難読性を生む核心的な要因となっています。

瑞祥的な当て字の多用

前述の通り、薩摩藩の政策によりヤマト風の名字が禁じられた際、多くの家名が元の音を維持したまま、異なる漢字で表記されるようになりました。このとき、意味が良く、字画が多くて威厳があるように見える「瑞祥的な漢字」が好んで選ばれました。

- 瑞慶覧(ずけらん): 「瑞(めでたい)」「慶(よろこび)」「覧(ながめる)」

- 饒平名(よへな): 「饒(ゆたか)」

- 譜久原(ふくはら): 「譜(家系図)」「久(永久)」「福」に通じる

これらの名字は、「ずけらん」「よへな」「ふくはら」という音ありきで、後から縁起の良い漢字を当てはめたものです。したがって、漢字一文字一文字の意味を考えても、名字の由来にはたどり着けません。

意味を持つ当て字もある

もちろん、全ての当て字が音だけを借りたものではありません。

「比嘉(ひが)」という名字は、元々「東(ひがし)」の方向を指す言葉が、琉球語の音韻変化で「ひじゃ」となり、さらに「ひが」へと変化した音に、「比」と「嘉」という良い意味の漢字を当てたものと考えられています。

このように、沖縄の名字は、単純な当て字、音韻変化、そして縁起を担ぐ文化心理が複雑に絡み合って形成されており、漢字と読みの間に深いミスマッチが生じているのです。

まとめ:沖縄の名字が難読すぎる件の真相

この記事では、沖縄の名字がなぜ難読なのか、その背景にある歴史、言語、文化について多角的に解説しました。最後に、その要点をまとめます。

- 沖縄の名字ランキングは「比嘉」「金城」「大城」が上位を占める

- 本土の「佐藤」「鈴木」などは沖縄ではほとんど見られない

- 名字の約9割が地名に由来し土地との結びつきが非常に強い

- 難読性の根本的な理由は沖縄の言語(ウチナーグチ)の音韻体系にある

- 母音の変化(o→u、e→i)や特殊な方角の読み方(東→あがり)が大きく影響

- 「保栄茂(びん)」や「仲村渠(なかんだかり)」は代表的な難読名字

- 琉球王国時代の士族は複数の名前(唐名、家名、名乗)を使い分けていた

- 17世紀に薩摩藩がヤマト風の名字を禁止し独自の表記が発達

- この政策が「瑞慶覧」のような三文字の当て字姓が増えた一因

- 明治時代に多くの平民が住んでいる地名を名字として届け出た

- 漢字本来の意味よりも音を重視する表音的な当て字が多用された

- 「瑞」「慶」「徳」「盛」など平和や繁栄を願う縁起の良い漢字が好まれた

- 名字は沖縄の人々の苦難の歴史と未来への祈りを反映している

- 本土では名前を誤読される不便さがある一方、ウチナーンチュの強い絆にもなる

- 沖縄の難読名字は、歴史、言語、文化が凝縮された「生きた化石」である