近年、「沖縄旅行、なんだか高くなった?」と感じる方が増えています。楽しみにしていた旅行計画も、予想以上の予算に頭を悩ませてしまうかもしれません。実際、航空券の値上がりやホテル宿泊費の上昇、そして特に深刻なレンタカー料金の高騰など、沖縄旅行の値上がりは様々な要因が絡み合っています。

食事代の変化やアクティビティ料金の値上げも例外ではありません。しかし、値上がり対策の節約方法を知ることで、旅行の失敗や後悔を避けることは十分に可能です。

この記事では、繁忙期と閑散期の価格差を理解し、旅行代理店ツアー料金の推移や格安航空会社の利用メリットを最大限に活かす方法、さらには早割やセールで安く行くコツまで、専門的な視点から徹底的に解説します。

この記事を読むことで、あなたは以下の点を明確に理解できます。

- 沖縄旅行が値上がりしている構造的な理由

- 航空券やホテル、レンタカーなど項目別の具体的な価格動向

- 旅行費用を賢く抑えるための具体的な節約術

- 最適な旅行時期を見極めるための実践的な知識

沖縄旅行の値上がりが続く5つの理由

- 高騰するホテル宿泊費の上昇について

- 航空券の値上がりと燃油サーチャージ

- 最も深刻なレンタカー料金の高騰状況

- インフレが招く食事代の変化とは?

- アクティビティ料金の値上げも顕著に

高騰するホテル宿泊費の上昇について

沖縄旅行の費用を考える上で、大きな割合を占めるホテル宿泊費の上昇は無視できない問題です。この価格高騰は、単一の理由ではなく、複数の要因が複雑に絡み合った結果として生じています。

結論から言うと、宿泊費の上昇は「急激な需要回復」と「運営コストの増加」、そして「高価格帯ホテルの増加」という3つの大きな波が重なったことが原因です。

まず最大の要因として、コロナ禍を経て観光需要が急速に回復したことが挙げられます。長らく旅行を控えていた人々が一斉に沖縄を目指したため、需要と供給のバランスが崩れ、客室単価が押し上げられました。特に、円安の影響で海外旅行の費用が高騰し、国内の代替リゾート地として沖縄が注目されたことも、この需要をさらに加速させています。

次に、ホテル運営に関わるコスト自体の増加も深刻です。電気代やガス代といった光熱費、リネン類のクリーニング費用、そして深刻な人手不足を背景とした人件費など、あらゆるコストが上昇しています。これらの増加分が宿泊料金に転嫁されているのが実情です。

さらに、沖縄では近年、高級リゾートホテルの開業が相次いでいます。これらの新しいホテルは高い価格帯で設定されるため、市場全体の平均価格を引き上げる効果をもたらしました。開発にかかる土地取得費や建設資材の価格高騰も、新規ホテルの高価格化に拍車をかけています。このような状況から、以前のような手頃な価格で宿泊できるホテルの選択肢が減少し、旅行者一人ひとりの負担が増える構造が生まれているのです。

航空券の値上がりと燃油サーチャージ

沖縄へのアクセスに不可欠な航空券も、値上がりが続いています。その背景には、主に「燃料価格」と「人件費」という2大コストの上昇があります。

航空会社の運営コストの中で非常に大きな割合を占めるのが、ジェット燃料の価格です。国際線では「燃油サーチャージ」として別途請求されるため価格変動が分かりやすいですが、国内線ではこのサーチャージが運賃に組み込まれています。そのため、明確な項目としては表示されませんが、燃料価格が上がれば、航空券の基本料金そのものが高くなる仕組みです。世界情勢の変動により燃料価格は依然として高い水準で推移しており、これが航空運賃を押し上げる直接的な原因となっています。

また、航空業界全体で人件費も上昇傾向にあり、これも運賃に影響を与えています。前述の通り、沖縄への旅行需要が回復しているため、特に週末や連休、夏休みといった繁忙期には、航空会社も強気の価格設定が可能になります。需要が高い時期ほど、これらのコスト上昇分を価格に反映させやすくなるのです。

このような状況下で、LCC(格安航空会社)は比較的安価な選択肢となりますが、大手航空会社と同様に燃料費や人件費のコスト圧力にさらされているため、以前ほどの割安感は薄れているかもしれません。航空券を予約する際は、 단순히運賃だけでなく、コスト構造全体を理解することが求められます。

最も深刻なレンタカー料金の高騰状況

沖縄旅行の総費用を押し上げている要因の中で、最も深刻かつ劇的な値上がりを見せているのがレンタカー料金です。多くの旅行者が「こんなに高かったか」と驚く状況が続いています。

この異常とも言える価格高騰は、「供給不足」という一点に集約されます。コロナ禍で観光客が激減した期間、レンタカー会社は経営を維持するために、保有していた車両の多くを売却しました。しかし、観光需要が急回復すると、今度は世界的な半導体不足や新車生産の遅れが直撃し、削減した車両を迅速に補充することができなくなってしまったのです。沖縄県レンタカー協会の報告によると、コロナ禍で車両台数は3割以上も減少し、需要に対して供給が全く追いつかない状況が生まれました。

この深刻な供給不足に、人手不足が追い打ちをかけています。レンタカーの受付や清掃、整備を行うスタッフが足りないため、車両があったとしてもスムーズに貸し出すことができません。結果として、貸し出せる台数に物理的な上限が設けられ、需給バランスはさらに悪化しました。

これらの理由から、限られた台数のレンタカーに予約が殺到し、価格はかつての数倍にまで跳ね上がっています。繁忙期にはコンパクトカーを2泊3日で借りるだけで4万円から5万円に達することも珍しくなく、もはや気軽に利用できる移動手段とは言えなくなりました。この「レンタカー危機」は、沖縄での移動計画そのものを見直す必要性を旅行者に突きつけています。

インフレが招く食事代の変化とは?

旅行の楽しみの一つである食事においても、価格上昇の影響は避けられません。沖縄県内の飲食店では、メニュー価格の見直しが相次いでいます。

この背景には、日本全国を覆うインフレの波があります。特に、沖縄は地理的な特性から、その影響をより大きく受けやすい構造を持っています。食料品やエネルギー資源の多くを本州からの輸送に依存しているため、基本的な物価上昇に加えて、海上輸送の物流コストが価格に上乗せされる「輸入インフレ」が生じやすいのです。

具体的には、食材費そのものの高騰がメニュー価格に直接反映されています。また、店舗を運営するための電気代やガス代といった光熱費の上昇も、経営を圧迫する大きな要因です。さらに、観光業界全体が直面している人手不足を解消するため、飲食店でも賃金を引き上げる動きが広がっており、上昇した人件費を価格に転嫁せざるを得ない状況にあります。

これらのコスト増は、飲食店にとって回避不可能なものです。利益を確保し、事業を継続するためには、最終的に消費者である観光客や地元住民に価格という形で負担してもらう必要があります。かつては手頃な価格で楽しめた沖縄料理も、現在は以前よりも予算を多めに見積もっておくことが賢明と言えるでしょう。

アクティビティ料金の値上げも顕著に

沖縄の美しい自然や文化を体験できるアクティビティも、価格が上昇傾向にあります。これは、単なるインフレの影響だけでなく、沖縄県全体の観光戦略の変化が関係しています。

近年、沖縄県は観光客の「数」を追い求める量的な拡大から、旅行者一人ひとりの「消費額」を高める質的な向上へと戦略の舵を切っています。これは「高付加価値型観光」と呼ばれ、よりユニークで専門性の高い体験を提供することで、単価を上げることを目指すものです。

具体的には、専門ガイドが同行するアドベンチャーツーリズム、富裕層をターゲットにしたプライベートツアー、持続可能性をテーマにしたエコツアー、心身を癒すウェルネスリトリートといった、従来よりも高価格帯のプログラムが積極的に開発・推進されています。これらの特別な体験は、一般的なアクティビティよりも高い料金設定になっています。

もちろん、ダイビングやシュノーケリングといった定番のアクティビティも、燃料費や人件費、保険料などの運営コスト増を背景に価格が改定されるケースが増えています。しかし、それ以上に、デスティネーション全体のブランド価値を高め、より高額な消費を促すという戦略的な意図が、アクティビティ料金全体の水準を押し上げている側面があるのです。旅行者は、沖縄でどのような体験をしたいのか、その価値と価格を慎重に比較検討する必要があるでしょう。

沖縄旅行の値上がりでも安く行く方法

- 繁忙期と閑散期の価格差は10万円超

- 旅行代理店ツアー料金の推移と活用法

- 格安航空会社の利用メリットと注意点

- 早割やセールで安く行くコツを解説

- 現地で役立つ値上がり対策の節約方法

- 沖縄旅行の値上がりと今後の見通し

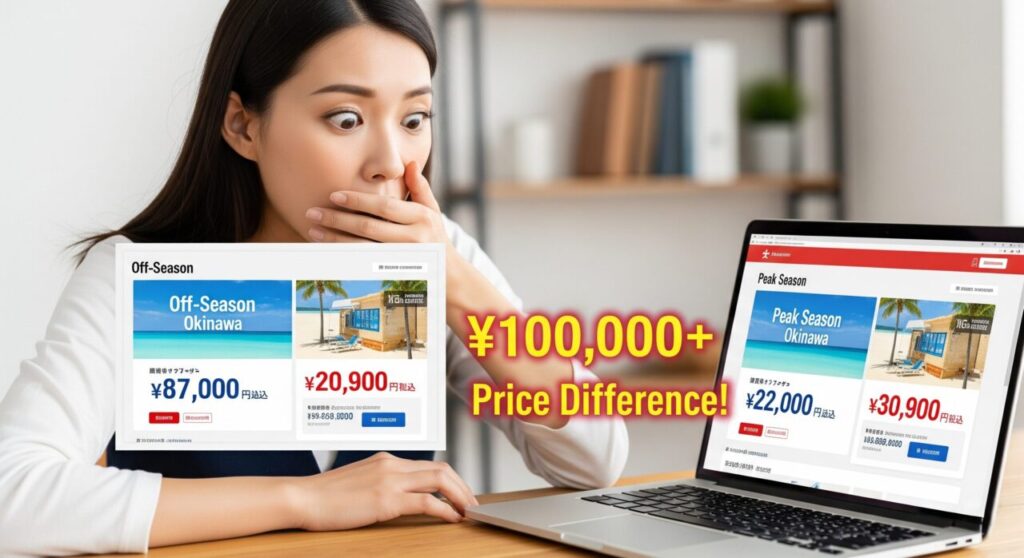

繁忙期と閑散期の価格差は10万円超

沖縄旅行の費用を抑える上で、最も効果的な方法は「旅行する時期」を慎重に選ぶことです。沖縄には明確な繁忙期(ピーク期)と閑散期(オフシーズン)が存在し、その価格差は航空券とホテルを合わせたパッケージツアーで10万円以上になることも珍しくありません。

時期別のコスト感

旅行費用が最も高騰するのは、多くの人が休みを取る以下の期間です。

- ピーク期(最も高価): 7月~8月の夏休み期間、ゴールデンウィーク(4月末~5月初旬)、シルバーウィーク(9月)、年末年始。特に8月のお盆周辺は価格が頂点に達します。

一方で、比較的安価に旅行できるのは以下の期間です。

- オフシーズン(最も安価): 年明けの1月中旬から2月上旬、ゴールデンウィーク明けの5月中旬から梅雨が明けるまでの6月中旬、そして台風シーズンが落ち着く10月下旬から11月にかけてです。

これらの時期の中間にあたる春休み期間(3月下旬~4月上旬)や9月、10月上旬は「ショルダーシーズン」と呼ばれ、気候と価格のバランスが取れた狙い目の時期と言えます。

| 月 | シーズン分類 | 特徴・注意点 |

| 1月 | オフシーズン | 年始を除き、年間で最も安い時期の一つ |

| 2月 | オフシーズン | 卒業旅行シーズン前で価格は落ち着いている |

| 3月 | ショルダー | 後半から春休みに入り価格が上昇し始める |

| 4月 | ピーク/ショルダー | 上旬は春休み、下旬からGWで価格が急騰 |

| 5月 | ピーク/オフシーズン | GWは最高値。明けから梅雨入りで価格は急落 |

| 6月 | オフシーズン | 梅雨の時期だが、比較的安価に旅行できる |

| 7月 | ピーク | 夏休みに入り、海の日連休から一気に高騰 |

| 8月 | ピーク | 1年で最も高価。お盆前後は最高値に |

| 9月 | ショルダー | 夏のピークは過ぎるが、連休は高め。台風リスクあり |

| 10月 | ショルダー | 気候が安定し、海にも入れる穴場。価格は穏やか |

| 11月 | ショルダー | 観光に最適な気候で、価格も手頃な時期 |

| 12月 | ショルダー/ピーク | 上旬は安いが、クリスマス以降、年末年始で高騰 |

オフシーズンを選ぶ際には、天候というトレードオフが伴います。例えば、5月下旬から6月は梅雨、9月から10月は台風のリスクが残ります。しかし、このリスクを許容できるのであれば、混雑を避けて大幅に費用を抑えることが可能になります。出発日を祝日の前後で1日ずらす、週末ではなく平日に設定するだけでも、数万円単位の節約につながる場合があります。

旅行代理店ツアー料金の推移と活用法

かつては航空券とホテルを個別に予約する「個人手配」が最も安価な方法とされていましたが、現在の価格変動が激しい市場では、旅行代理店が提供するパッケージツアーを戦略的に活用することが賢明な選択となる場合があります。

旅行代理店は、航空会社の座席やホテルの客室を早い段階で大量に仕入れています。これにより、個人が予約する時点では価格が高騰しているような時期でも、代理店は仕入れ時の価格をベースにした比較的安定した料金でツアーを提供できるのです。特に、需要が急増する繁忙期においては、個人で一つずつ予約するよりも、パッケージツアーの方が総額で安くなるケースが多く見られます。

パッケージツアーのメリット

- 価格の安定性: 燃油価格の変動や需給バランスの変化による急な価格高騰のリスクを避けられます。

- 手間の削減: 航空券、宿泊、時にはレンタカーやアクティビティまで一括で予約できるため、手間がかかりません。

- お得な特典: ツアー限定の特典(食事券や割引クーポンなど)が付いていることがあります。

パッケージツアーの注意点

- 自由度の低さ: 利用する航空便やホテルの選択肢が限られる場合があります。

- 閑散期の価格: オフシーズンには、個人手配でLCCなどを組み合わせた方が安くなる可能性もあります。

したがって、旅行を計画する際には、まずパッケージツアーの料金を調べ、その上で航空券とホテルを個別に予約した場合の総額と比較検討することが大切です。複数の旅行代理店のウェブサイトをチェックし、最適なプランを見つけることが、値上がり時代の賢い旅の始め方と言えるでしょう。

格安航空会社の利用メリットと注意点

旅行費用の中でも大きな割合を占める航空券代を抑えるために、LCC(格安航空会社)の利用は有効な選択肢です。大手航空会社(レガシーキャリア)と比較して、運賃を大幅に安く設定している点が最大の魅力です。

LCCの利用メリット

LCCが低価格を実現できる理由は、サービスの簡素化や効率的な機材運用にあります。例えば、機内食やドリンク、ブランケットといったサービスを有料化し、座席指定や手荷物の預け入れにも別途料金を設定することで、基本的な運賃を安くしています。必要なサービスだけを選択できるため、移動手段として割り切って利用する場合には、大きなコスト削減につながります。

LCCを利用する際の注意点

一方で、LCCを利用する際にはいくつかの注意点を理解しておく必要があります。

- 追加料金: 基本運賃は安くても、手荷物の預け入れや座席指定、フライト変更などに都度追加料金が発生します。最終的に、大手航空会社と変わらない金額になる可能性も考慮しなくてはなりません。

- フライトの変更・欠航: 大手航空会社に比べて、天候不良などによる欠航時の代替便への振り替えや補償が手厚くない場合があります。旅程に余裕を持たせておくことが大切です。

- 空港ターミナル: 利用する空港によっては、LCC専用のターミナルが都心から離れた場所に設置されていることがあり、移動に時間や追加の交通費がかかるケースがあります。

これらの特性を理解した上で、自身の旅行スタイルに合わせて利用することが重要です。荷物が少なく、旅程の変更もない短期旅行などではLCCのメリットを最大限に活かせますが、家族旅行で荷物が多い場合や、旅程の柔軟性を重視する場合には、サービスが充実している大手航空会社のパッケージツアーの方が結果的に満足度が高くなることもあります。

早割やセールで安く行くコツを解説

沖縄旅行の費用を効果的に抑えるためには、計画性と情報収集が鍵となります。特に、航空券や宿泊プランの「早割」や、期間限定の「セール」をうまく活用することで、通常よりも大幅に安く予約することが可能です。

基本戦略として、旅行の計画はできるだけ早く始めることが推奨されます。特に航空券は、搭乗日が近づくにつれて価格が上昇していく傾向が強いです。一般的に、出発の2ヶ月から3ヶ月前には予約を完了させておくのが理想的とされています。これにより、価格が比較的安価な段階で座席を確保できるだけでなく、人気のホテルや時間帯の良いフライトの選択肢も多く残されています。

具体的なアクションプラン

- 航空会社の公式サイトをチェック: JALやANAといった大手航空会社は「先得」や「スーパーバリュー」といった名称で、数ヶ月先のフライトを対象にした早期割引運賃を販売しています。定期的に公式サイトを確認し、販売開始のタイミングを逃さないようにしましょう。

- メールマガジンやアプリの活用: 航空会社や旅行代理店のメールマガジンに登録したり、公式アプリをダウンロードしたりしておくと、セールの開始情報や会員限定の割引クーポンをいち早く受け取ることができます。

- 価格比較サイトの活用: 「スカイスキャナー」や「トラベルコ」などの価格比較サイトを利用すれば、複数の航空会社や旅行代理店の料金を一度に比較検討できます。希望の日程で価格アラートを設定しておけば、料金が下がったタイミングで通知を受け取ることも可能です。

直前の予約は、価格が高騰するリスクが非常に高いです。特に夏休みやゴールデンウィークといった繁忙期に旅行を計画している場合は、半年前から準備を始めるくらいの心構えで臨むことが、予算内で快適な旅行を実現するための重要なコツとなります。

現地で役立つ値上がり対策の節約方法

航空券やホテルといった大きな出費を抑えるだけでなく、現地での過ごし方を工夫することでも、旅行費用を効果的に節約できます。高騰する物価に対応するための、実践的なコスト削減術をいくつか紹介します。

交通手段の工夫

前述の通り、レンタカー料金は非常に高騰しています。もし旅程が那覇市内中心であれば、レンタカーを借りずに「ゆいレール」(モノレール)のフリー乗車券(1日券や2日券)を活用するのがおすすめです。国際通りや首里城など、主要な観光スポットへは公共交通機関で十分にアクセス可能です。長距離の移動が必要な日だけタクシーを利用したり、日帰りバスツアーに参加したりするなど、レンタカーに固執しない柔軟な計画が節約につながります。

食費を抑える工夫

旅行中の食費は意外とかさむものです。毎食を観光客向けのレストランでとるのではなく、地元の人が利用する「食堂」や市場を探してみましょう。沖縄そばや定食など、手頃な価格で本格的な郷土料理を味わうことができます。

また、朝食や軽食は、地元のスーパーマーケット「サンエー」や「かねひで」などを活用するのも賢い方法です。ご当地のパンやおにぎり、お惣菜などを購入すれば、ホテルのレストランで食べるよりも大幅に費用を抑えられます。

お土産の購入場所

お土産は、空港や観光地の専門店で購入すると割高になる傾向があります。前述のスーパーマーケットや、地元の「道の駅」「ファーマーズマーケット」などでは、同じ商品がより安価で販売されていることが多いです。ちんすこうやサーターアンダギーといった定番のお菓子から、珍しい調味料まで、豊富な品揃えの中からお得にお土産を見つけることができます。

これらの小さな工夫を積み重ねることで、旅行全体の満足度を下げずに、総費用を大きく削減することが可能です。

沖縄旅行の値上がりと今後の見通し

この記事で解説してきた沖縄旅行の値上がりに関するポイントと、今後の見通しについて、要点を以下にまとめます。

- 沖縄旅行の費用はコロナ禍以降、複数の要因が重なり値上がりが続いている

- 急激な需要回復と供給の不均衡が、価格高騰の基本的な構図

- 円安は海外旅行からの代替需要を呼び込み、さらなる価格上昇圧力となっている

- 燃料費、光熱費、人件費など、あらゆる運営コストの上昇が価格に転嫁されている

- 最も深刻なのはレンタカー料金で、コロナ禍での車両売却と人手不足が原因

- 高級ホテルの相次ぐ開業が、宿泊費の平均水準を引き上げている

- 沖縄県の観光戦略が「量より質」を重視する高付加価値型へ転換している

- これらの構造的要因のため、価格がコロナ禍以前に戻ることは考えにくい

- 費用を抑える最大の鍵は、繁忙期を避け、閑散期やショルダーシーズンを狙うこと

- 夏休みや連休と、1月~2月や梅雨時期では10万円以上の価格差が出ることも

- 航空券や宿泊プランは、2~3ヶ月前の「早割」やセール活用が鉄則

- 繁忙期は個人手配より、価格が安定しているパッケージツアーが有利な場合がある

- レンタカーに固執せず、ゆいレールやバス、タクシーを組み合わせる柔軟な計画が有効

- 食費は地元の食堂やスーパーマーケットを活用することで大幅に節約できる