「琉球王国ってどんな国だったんだろう?」

かつて東アジアの海で独自の輝きを放ったこの海洋国家について、その歴史をわかりやすい形で知りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

巧みな貿易で栄華を極め、歴代の王たちが築き上げた豊かな文化は、一体なぜ滅びたのか。そして、王国が沖縄になった理由や、悲劇に見舞われた最後の王の物語、さらには王族やその子孫が現在どうしているのか、その歴史は多くの謎と魅力に満ちあふれています。この記事では、こうした疑問の一つひとつに丁寧にお答えしながら、琉球王国の全体像を深く、そして分かりやすく解き明かしていきます。

- 琉球王国が誕生から滅亡に至るまでの歴史の流れ

- 貿易や外交によって築かれた王国の繁栄と独自の文化

- 王国が消滅し「沖縄」となった歴史的背景

- 最後の国王や王族の子孫たちのその後の歩み

琉球王国ってどんな国?その歴史と繁栄

- 琉球王国の歴史をわかりやすい年表で紹介

- 琉球王国を統治した歴代の王たち

- 繁栄の礎となったアジア諸国との貿易

- 中国と日本の間で生き抜いた独自の外交術

- 琉球独自の文化、組踊や紅型、三線など

琉球王国の歴史をわかりやすい年表で紹介

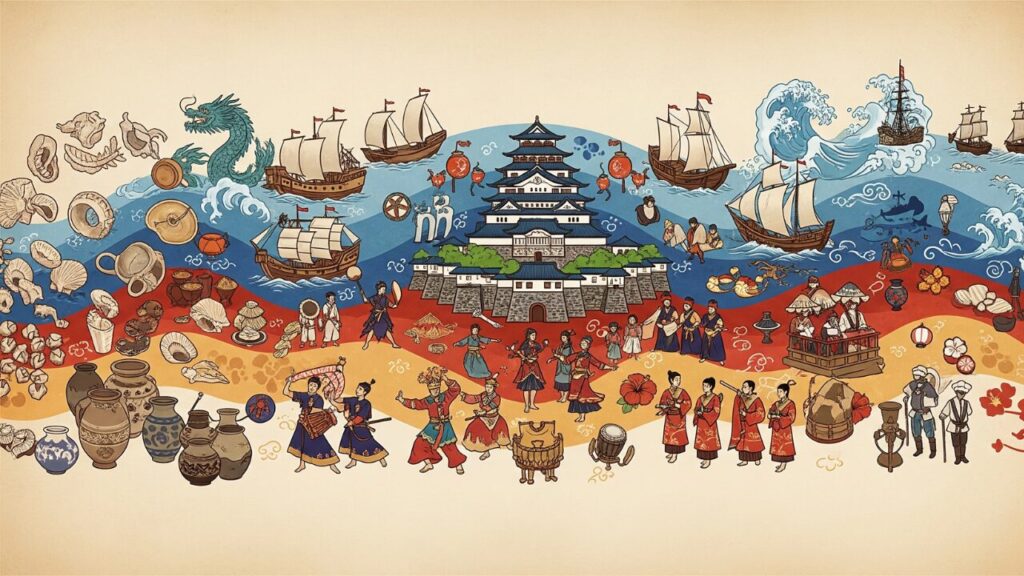

琉球王国は、1429年から1879年までの450年間にわたり、現在の沖縄県と鹿児島県奄美群島を領域として存在した海洋国家です。その歴史は、統一、繁栄、そして大国間の関係に翻弄された激動の道のりでした。

王国の成立以前、14世紀から15世紀初頭にかけての沖縄本島は、北山(ほくざん)・中山(ちゅうざん)・南山(なんざん)の三つの勢力が争う「三山時代」と呼ばれる分裂期にありました。この均衡を破ったのが、中山の支配者であった尚巴志(しょうはし)です。彼は1429年までに三山を統一し、首里を王都とする最初の統一王朝、第一尚氏王統を樹立しました。これが琉球王国の始まりです。

15世紀から16世紀にかけて、王国は中継貿易で大いに栄え、「万国の津梁(ばんこくのしんりょう)」(世界の架け橋)と自らを称えるほどの黄金時代を迎えます。しかし、1609年に日本の薩摩藩から侵攻を受け、事実上の支配下に置かれることになりました。この出来事が、王国の運命を大きく変える転換点となります。

その後、王国は中国と日本の両方に従属する複雑な立場に置かれながらも存続しましたが、明治維新後の1879年、日本政府によって一方的に併合され(琉球処分)、沖縄県が設置されたことで、450年の歴史に幕を下ろしました。

| 年代 | 琉球王国の主な出来事 | 日本・中国の状況 |

| 1429年 | 尚巴志が三山を統一、琉球王国が成立 | 日本:室町時代 / 中国:明 |

| 1458年 | 「万国の津梁の鐘」が鋳造される | 日本:室町時代 / 中国:明 |

| 1609年 | 薩摩藩が琉球に侵攻、事実上の支配下に置く | 日本:江戸時代 / 中国:明 |

| 1719年 | 玉城朝薫が初めて「組踊」を上演 | 日本:江戸時代 / 中国:清 |

| 1853年 | ペリー提督が那覇に来航 | 日本:江戸時代末期 / 中国:清 |

| 1872年 | 琉球王国が廃され、琉球藩が設置される | 日本:明治時代 / 中国:清 |

| 1879年 | 琉球藩が廃され、沖縄県が設置される(琉球処分) | 日本:明治時代 / 中国:清 |

琉球王国を統治した歴代の王たち

琉球王国の450年の歴史は、「第一尚氏王統」と「第二尚氏王統」という、二つの王朝によって紡がれてきました。これらの王たちは、王国の発展と存続に大きな役割を果たしています。

第一尚氏王統(1429年~1469年)

初代国王は、三山を統一した尚巴志(しょうはし)です。彼の父・尚思紹(しょうししょう)の代から、当時アジアで最も権威のあった中国の明王朝と朝貢関係を結び、その権威を背景に国内の統一事業を進めました。この外交戦略が、尚巴志の成功の大きな要因と考えられます。第一尚氏王統は7代続きましたが、内紛などにより約40年で終わりを告げました。

第二尚氏王統(1470年~1879年)

第一尚氏王統の混乱を収め、新たに王位に就いたのが尚円(しょうえん)です。彼が興したのが、19代、約410年にわたって続く第二尚氏王統になります。この王朝の時代に、琉球王国は最盛期を迎えることになりました。特に3代目の尚真王(しょうしんおう)の治世では、地方の有力者を首里に集住させて中央集権化を進め、行政組織を整備するなど、王国の基礎が固められました。

しかし、1609年には尚寧王(しょうねいおう)の時代に薩摩の侵攻を受け、王国は苦難の道を歩み始めます。そして、最後の国王となったのが19代目の尚泰(しょうたい)です。彼は、明治政府による琉球処分によって王位を追われ、王国の歴史に幕を引く役割を担うことになりました。

このように、琉球の王たちは、時代の荒波の中で、時には巧みな外交で国を富ませ、時には大国の圧力に耐えながら、王国の舵取りを行ってきたのです。

繁栄の礎となったアジア諸国との貿易

琉球王国の繁栄を支えた最大の要因は、地理的な優位性を活かした中継貿易でした。当時の那覇港は、東アジアと東南アジアを結ぶ国際的なハブ港として、活気に満ちあふれていたと考えられます。

王国の貿易は、単なる民間の商業活動ではなく、外交と一体化した国家事業でした。その中心にあったのが、中国(明・清)との「朝貢貿易」です。琉球は中国皇帝に貢物を捧げる見返りとして、それをはるかに上回る価値の品々を授かりました。また、当時、中国は民間の海外渡航や貿易を制限する「海禁」政策をとっていたため、琉球が持つ公式な交易ルートは莫大な利益を生み出す源泉となったのです。

琉球は、このシステムを最大限に活用しました。日本や東南アジアから仕入れた品々を、中国に輸出していたのです。

- 日本から: 刀剣、扇、銀、銅などを輸入。

- 東南アジア(シャム、マラッカなど)から: 胡椒や象牙、蘇木(染料の原料)などの香辛料や産品を輸入。

これらの品々を中国へ運び、代わりに中国からは絹織物や陶磁器などを得て、それらを再び日本や東南アジアへ輸出しました。このように、様々な国の産品を右から左へと動かすことで、小国ながら大きな富を築き上げたのです。この巧みな交易ネットワークこそが、琉球を「万国の津梁(世界の架け橋)」たらしめた原動力でした。

中国と日本の間で生き抜いた独自の外交術

琉球王国の歴史、特に1609年の薩摩侵攻以降は、中国と日本という二つの大国の間でいかにして生き抜くかという、絶え間ない緊張を強いられた外交の歴史でもありました。この特異な国際的地位は「両属(りょうぞく)」と呼ばれます。

中国(明・清)への「冊封・朝貢」

王国にとって、中国との関係は国家の正統性と経済の生命線でした。琉球国王は即位にあたり、中国皇帝から正式な国王として任命される儀式「冊封(さくほう)」を受けました。これにより、国内だけでなく周辺諸国に対しても、その地位が公的に認められることになります。また、定期的に使節を送る「朝貢(ちょうこう)」は、前述の通り、莫大な利益をもたらす貿易活動でもありました。琉球は中国に対して、最も忠実な冊封国として振る舞ったのです。

日本(薩摩・江戸幕府)への従属

一方、薩摩侵攻以降、琉球は薩摩藩、ひいては日本の江戸幕府の支配下に組み込まれました。貿易の利益の多くは薩摩に上納され、国王の即位にも薩摩の承認が必要になるなど、その主権は大きく制限されます。また、江戸幕府の将軍が代替わりする際などには、感謝や祝いの意を示す使節団(謝恩使・慶賀使)を江戸へ派遣することが義務付けられました。

この二つの全く異なる関係を、王国は巧みに管理していました。中国に対しては、日本に従属している事実を徹底的に隠蔽します。例えば、中国からの冊封使が首里に滞在している間は、薩摩から派遣された役人たちは身を隠し、日本の年号や通貨の使用も禁じられるなど、国全体で「独立王国」を演じきったのです。この綱渡りのような外交術こそが、大国に挟まれた小国・琉球が450年もの長きにわたり存続できた、最大の知恵であったと言えます。

琉球独自の文化、組踊や紅型、三線など

琉球王国で花開いた文化は、活発な海外交流を背景に、中国や日本、東南アジアなど、様々な地域の文化を巧みに取り入れ、琉球の風土の中で融合・昇華させた独創性に満ちています。

組踊(くみおどり)

組踊は、琉球の言葉によるセリフ、琉球古典音楽、そして琉球舞踊が一体となった総合的な歌舞劇です。1719年、中国皇帝の使者(冊封使)をもてなすための国家的な事業として、踊奉行(おどりぶぎょう)の役にあった玉城朝薫(たまぐすくちょうくん)によって創始されました。日本の能や歌舞伎の影響を受けつつ、琉球の伝説や歴史を題材としており、外交の場で演じられる格調高い芸術でした。

紅型(びんがた)

沖縄を代表する鮮やかな染色技法が紅型です。主に王族や士族の衣装として発展しました。南国の太陽を思わせる大胆で鮮やかな色彩と、鳳凰や龍、日本の松竹梅、そして沖縄のデイゴの花など、多様なモチーフを取り入れたデザインが特徴です。型紙を用いて一つひとつ手作業で染め上げられる、精緻な工芸品になります。

琉球漆器

琉球の漆器は、深みのある黒と鮮やかな朱色が特徴で、中国や日本からもたらされた技術を基に独自の発展を遂げました。特に「堆錦(ついきん)」という加飾技法は琉球独自のもので、漆に顔料を混ぜて作った色の塊を薄く延ばし、文様の形に切り抜いて貼り付けることで、立体的で多彩な表現を可能にしています。

これらの文化や工芸は、琉球王国が単なる貿易の中継地点ではなく、外来文化を消化して自らのものとして再創造する、高度な文明を持った国家であったことを物語っています。

琉球王国ってどんな国?滅亡から現代へ

- 薩摩侵攻で王国はなぜ滅びたのか

- 琉球王国最後の王、尚泰の悲劇的な生涯

- 琉球王国が沖縄になった理由と琉球処分

- 王国の血を引く王族は現在どうしてる?

- 王家の子孫たちのその後の歩みと現在

- まとめ:琉球王国ってどんな国だったのか

薩摩侵攻で王国はなぜ滅びたのか

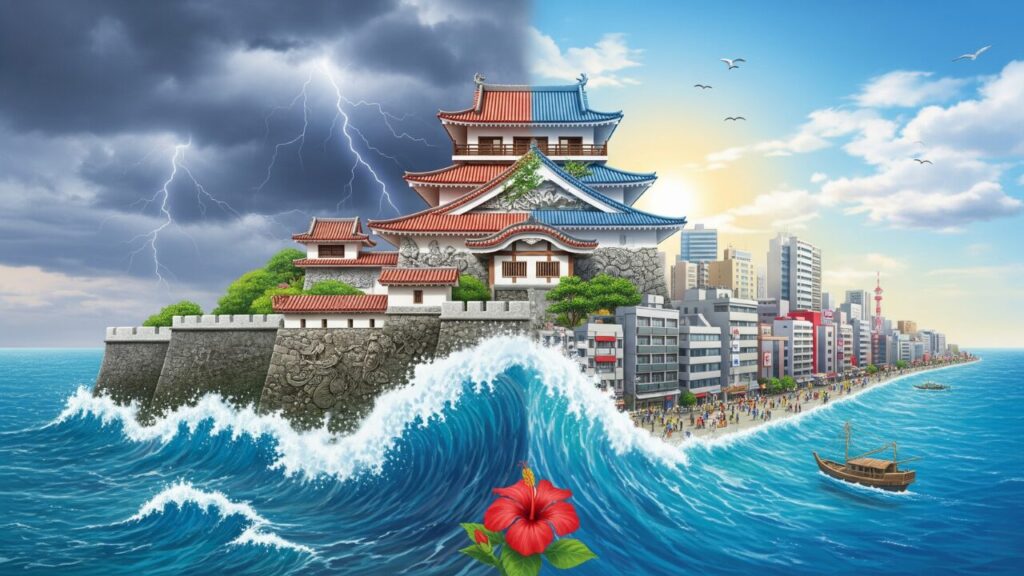

琉球王国が最終的に滅亡したのは1879年の「琉球処分」ですが、その直接的な原因をたどると、1609年の薩摩藩による侵攻に行き着きます。この出来事が、王国の独立性を奪い、滅亡への道を決定づけました。

薩摩藩が琉球に侵攻した表向きの理由は、豊臣秀吉の朝鮮出兵への協力不足や、徳川幕府への使節派遣を怠ったことなどでしたが、真の狙いは、当時財政的に困窮していた薩摩が、琉球の独占していた中国との貿易利権を奪うことにありました。

火縄銃で武装した薩摩の軍勢に対し、長年平和を享受していた琉球の兵は抵抗できず、王都・首里はわずかな期間で陥落します。これにより、琉球は薩摩の事実上の支配下に入り、外交や貿易も薩摩の管理下に置かれることになりました。

したがって、薩摩侵攻が直接王国を滅ぼしたわけではありません。しかし、この侵攻によって、琉球は独立国家としての主権を実質的に失いました。中国の冊封国でありながら、同時に日本の支配下にあるという極めて不安定な「両属」状態に陥ったのです。この曖昧な立場が、後の明治政府にとって「処理」すべき問題と見なされ、最終的に王国を消滅させる「琉球処分」へとつながっていったと考えることができます。

琉球王国最後の王、尚泰の悲劇的な生涯

琉球王国最後の国王となった尚泰(しょうたい)は、自らの意思とは無関係に、時代の大きな渦に飲み込まれ、王国の終焉を見届けるという悲劇的な運命を背負った人物です。

1848年にわずか5歳で即位した尚泰の治世は、ペリー来航など海外からの圧力が強まる激動の時代でした。そして、彼の運命を決定づけたのが、日本の明治維新です。近代国家の建設を急ぐ明治政府は、国境を明確にするため、琉球の併合を計画しました。

この「琉球処分」は段階的に、そして強行的に進められます。

- 1872年: 明治政府は一方的に琉球王国を廃止し、「琉球藩」を設置。尚泰は日本の華族とされ、「琉球藩王」という地位に格下げされました。

- 1875年: 清国(中国)への朝貢を停止するよう命じられますが、王国にとって清との関係は歴史的・経済的な生命線であり、王府はこれに激しく抵抗しました。

- 1879年: 抵抗に業を煮やした明治政府は、軍隊と警察官を派遣するという武力を背景に、琉球藩の廃止と「沖縄県」の設置を布告。ここに450年続いた琉球王国は完全に滅亡します。

王位を追われた尚泰は、東京への移住を命じられ、その後の人生を華族(侯爵)として過ごすことになりました。故郷の首里城に戻ることは二度となく、1901年に東京でその生涯を閉じました。彼は、一国の王から一転して日本の貴族として生きることを余儀なくされた、歴史の転換点に翻弄された人物であったと言えます。

琉球王国が沖縄になった理由と琉球処分

琉球王国が「沖縄県」という日本の行政区画になったのは、明治政府が断行した「琉球処分」と呼ばれる一連の政策が直接的な理由です。これは、単なる制度の変更ではなく、二つの異なる世界観の衝突の結果でした。

明治維新を成し遂げた日本は、欧米列強に倣い、排他的な主権と明確な国境線を持つ近代的な国民国家の建設を目指していました。この視点から見ると、中国(清)と日本の両方に属する琉球王国の「両属」という曖昧な状態は、国家の体面を損ない、領土問題を誘発しかねない、解決すべき問題と映ったのです。

一方、琉球王国は、伝統的な東アジアの国際秩序(冊封体制)の中で自らの存続を図ろうとしました。この体制では、一つの国が複数の主君に仕えることも許容される場合があり、琉球は清との歴史的な関係を維持することを強く望みます。

しかし、近代国家としての統一を急ぐ明治政府に、その主張が受け入れられることはありませんでした。政府は、琉球側の抵抗を無視し、最終的には軍事力を背景に併合を強行します。日本側がこのプロセスを、対等な交渉ではなく「処分」という言葉で呼んだこと自体が、両者の非対称な力関係と、琉球を一方的に処理すべき対象と見なしていた認識を物語っています。

これらのことから、琉球王国が沖縄県になったのは、近代化を推し進める日本の国家戦略の中に、王国の伝統的な国際関係が収まりきらなかったためと言えるでしょう。

王国の血を引く王族は現在どうしてる?

琉球王国が滅亡した後も、国王の一族である「尚家(しょうけ)」はその血筋を現代に伝えています。ただし、その立場は大きく変わりました。

前述の通り、最後の国王・尚泰は、琉球処分によって王位を剥奪された後、日本の華族制度の中で侯爵(こうしゃく)の位を与えられ、東京で暮らすことになりました。そのため、尚泰以降の尚家の当主やその家族は、主に東京を生活の拠点としています。

戦後、華族制度が廃止されると、尚家は特別な身分を失い、一般の国民となりました。しかし、旧王家として、琉球王国時代から受け継がれてきた貴重な歴史資料や美術工芸品(「尚家資料」として知られる)を管理・保存し、後世に伝えるという重要な役割を担っています。これらの資料の一部は、現在、那覇市歴史博物館などで公開されており、私たちが琉球王国の歴史や文化を学ぶ上で欠かせないものとなっています。

プライバシーの観点から個々人の詳細な活動について触れることは控えるべきですが、尚家の当主は、現在も沖縄に関連する文化的な行事などに姿を見せることがあり、沖縄の人々からは今なお敬意をもって見守られる存在です。このように、王国はなくなっても、その中心にいた王家は、歴史の継承者として静かに、しかし確かに存在し続けているのです。

王家の子孫たちのその後の歩みと現在

琉球王国の王家である尚家だけでなく、王国を支えた上級士族たちの子孫もまた、様々な形でその歴史と文化を現代に伝えています。彼らの歩みは、沖縄の近代史そのものと深く関わっています。

琉球処分によって王国が消滅すると、それまで首里に住み、知行地からの収入で生活していた多くの士族たちは、その特権を失い、経済的な基盤を揺るがされました。彼らは、役人、教員、商人など、新たな職業に就き、激動の時代を生き抜いていく必要がありました。この過程は、多くの困難を伴うものだったと考えられます。

しかし、彼らは教育や文化の中核を担っていた階級でもあったため、その知識や教養は、近代沖縄の社会を形成する上で大きな力となりました。かつての有力士族の家系からは、沖縄の学術、芸術、政治、経済など、様々な分野で指導的な役割を果たす人物が数多く輩出されています。

例えば、琉球の歴史や文化を研究する学者、伝統工芸の技術を継承する職人、そして沖縄の未来を模索する政治家など、その活躍の場は多岐にわたります。彼らは、琉球王国時代からのアイデンティティを胸に、現代沖縄の発展と文化振興に大きく貢献してきました。

このように、王家直系の子孫だけでなく、王国を構成していた多くの人々の末裔が、それぞれの立場で琉球の記憶を継承し、現代の「ウチナーンチュ(沖縄人)」のアイデンティティを形作る上で、重要な役割を担い続けているのです。

まとめ:琉球王国ってどんな国だったのか

この記事では、琉球王国とはどのような国であったのか、その歴史、文化、外交、そして滅亡後の現代へのつながりについて解説してきました。最後に、その要点をまとめます。

- 琉球王国は1429年から450年間にわたり存在した海洋国家

- 尚巴志(しょうはし)が三つの勢力を統一して初代国王となった

- 中国や東南アジアを結ぶ中継貿易によって大きく繁栄した

- 最盛期には自らを「万国の津梁(世界の架け橋)」と誇った

- 中国皇帝から国王として公認される「冊封」で正統性を確保した

- 日本へは将軍の代替わりごとに祝賀の使節を派遣した

- 1609年の薩摩藩による侵攻で事実上の支配下に置かれた

- 以後、中国と日本の両方に属する「両属」という複雑な状態が続いた

- 組踊や紅型など外来文化を巧みに融合させた独自の文化が花開いた

- 1879年の明治政府による「琉球処分」で王国は滅亡した

- 王国の廃止とともに日本の「沖縄県」が設置された

- 最後の国王・尚泰(しょうたい)は王位を追われ東京への移住を命じられた

- 王家であった尚氏は日本の華族となりその家系は現在も続いている

- 王国の歴史や記憶は現代沖縄の人々のアイデンティティの礎となっている

- 首里城跡などのグスク群はユネスコ世界遺産に登録されている